おはようございます。

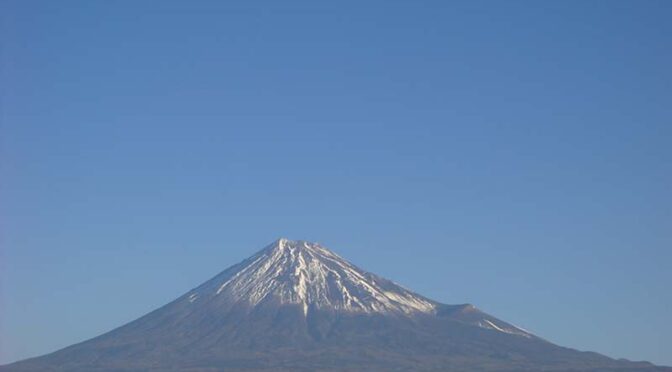

空気がひんやり冷たい朝。薄い雲が広がっていますが、濃青の富士山が美しいです^^

明日から一段と寒くなり、週末にかけ天気は下り坂の予報。

近々真っ白富士山に会えるかもしれませんね。

そろそろ冬コートを着始める方も多くなってくる頃。

毎年冬を越しているはずなのに、去年はどんな服装で冬を越したっけ?と分からなくなります。

本格的な冬に向けてマフラーや手袋などの装備も準備しておいた方が良さそうですね。

週の折り返し木曜日。早くも12月も3分の1が過ぎました。

体調に気をつけて頑張って乗り越えていきましょう!

それでは今日は“世界一深場所”について書いていきます。ふだん生活していると、地下鉄に乗ったり地下街で買い物したり、「地下」を利用することはあります。しかし人間は元来、地球の地下空間をさほど使っていません。だから、そもそも世界一「深い」場所がどこなのかを知っている人は少ないと思います。

自然にできたもっとも深い場所は、旧ソビエト連邦のジョージア(旧グルジア)にあるクルベラ洞窟で、2191メートルの深さまで確認できています。こうした深い地下空間の居心地は、お世辞にもいいとはいえません。

まず、地下は気圧が高い。これは、高い山で気圧が低下するのとは逆で、平均海面の気圧が1であれば、富士山頂は0.6気圧、クルベラ洞窟の底部は1.32気圧です。そのため、ゆっくり時間をかけて降り、時間をかけて戻らなくては、体調を崩したり、場合によっては命の危機に直面したりすることになります。

温度も深い場所ほど高いです。これは地球核からもたらされる高熱を受けるからで、クルベラ洞窟の底部はおよそ70℃もの高温になります。しかも、地下は水分が多いため湿度が高く、それにともなって不快指数も非常に高い。汗をかいても体温は下がらず、常に脱水症状と暑熱障害の危機と背中合わせなのです。

一方、鉱山など人工的に掘られた穴では、ロシアのコラ半島にある深さ12.3キロメートルの穴が最深です。これは旧ソビエト連邦が、地下深部がどのような岩石でできているかを科学的に調査するために掘った穴なのだそう。

では、日本の「最深部」はどこなのでしょうか。

日本でもっとも深い自然の穴は、新潟県糸魚川市にある地下513メートルの白蓮洞です。第2位の405メートルの千里洞も同市にあります。

最深の人工の穴も、やはり新潟県にあります。基礎試錐「新竹野町」と呼ばれる資源調査用の穴で、第2位の基礎試験「三島」もまた新潟県。糸魚川市といえば、東日本と西日本の境である糸魚川静岡構造線が走っている場所。その周辺も含め、地質学上、とても重要な地点なのです。

日本一高低差のある洞窟一帯には、同レベルに深い洞窟が密集していて、いわば地中洞窟の「メッカ」と言ってもいいですね。

興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

昨日は帰宅時間に雹が降るほどの寒さでしたね。

今朝は富士山周辺雲がかかってますが、晴れて陽射したっぷり。朝の冷え込みは昨日より和らいでいる気がします。

乾燥注意報が出ているので、火の取り扱いや喉の乾燥にご注意を!

先日の寒冷地での地震で、冬場の災害への備えを考えさせられました。

防災グッズは夏用と冬用の2種類あると安心ですね。

今一度見直しておこうと思います。

週の真ん中水曜日も、富士山からパワーをもらって頑張りましょう!

それでは今日は“隠れインフル”について書いていきます。

気温の低下とともに風邪をひく人が増えてきたのではないでしょうか。10月以降、インフルエンザが流行しており、体調を崩したときにそれが風邪なのか、インフルエンザなのか分からないことがあります。

インフルエンザの典型的な症状は、38度以上の急な発熱、全身の倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛などの全身症状です。一般的な風邪と異なり、発症のスピードが非常に速いことが特徴です。

一方で、いわゆる“隠れインフルエンザ”と呼ばれるケースもあります。ワクチン接種を受けていたり、免疫がある程度働いていたりする人の場合、高熱が出ず、喉の痛みや強い倦怠感だけで経過することがあります。『熱が出ていない=風邪』と判断せず、全身のだるさ、関節痛、悪寒などが強いときは、インフルエンザの可能性も考えることが大切です。

一般的な風邪はくしゃみや鼻水、喉の痛みなどのいわゆる感冒症状の組み合わせが中心で、発熱もそこまで高熱には至りません。

一方、インフルエンザは、38度以上の高熱に加えて、全身の痛みや強いだるさといった全身症状が急速に現れます。受診の目安としては、症状が出てから12~48時間以内がお勧めです。その理由は、『発症から12時間以上経過するとウイルス量が増え、検査の精度が高まること』『タミフルやゾフルーザなどの抗インフルエンザ薬は発症48時間以内の服用が最も効果的であること』の2点です。高熱や全身の痛み、倦怠感がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

放置して対策を怠ってしまうと、職場や家庭内で感染を広げてしまうリスクが高まります。また、治療が遅れることで、肺炎や脳炎などの重症化につながることもあります。

仕事などで対面受診が難しい場合は、オンライン診療の活用も選択肢の一つです。必要に応じて早期に検査や治療につなげられます。

このほか、インフルエンザと新型コロナウイルスとでは、どちらも発熱や倦怠感、喉の痛み、せきなどの症状がみられるため、症状だけで区別するのは難しいのが現状です。

一般的に、インフルエンザは高熱や全身の痛みが急に出るのに対し、最近の新型コロナウイルスは症状の立ち上がりがやや緩やかで、喉の痛みやせき、嗅覚・味覚の異常が目立つ傾向にあります。

ただし、いずれも発症初期は似た症状のことが多いため、自己判断せずに受診や検査を受けることが重要です。

高熱が出ない「隠れインフルエンザ」は、気づかないうちに感染を広げ、ご自身の体を消耗させる油断大敵の感染症です。

「いつもと違う体の辛さ」を感じたら、熱の有無にかかわらず早めに医療機関に相談しましょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

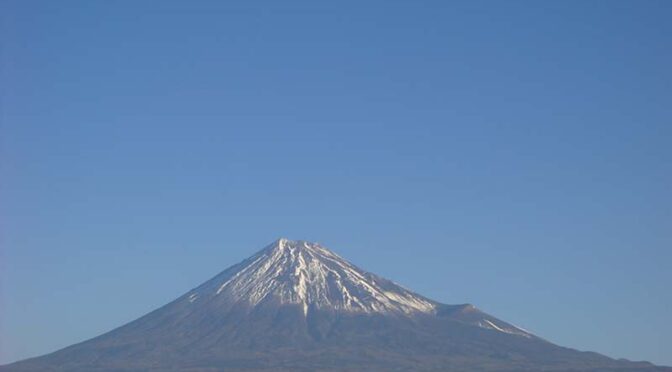

週明け月曜日!冬晴れの空の下、富士山が綺麗に姿を見せてくれました♪

雪解けが進んでまだら状態に。そろそろ化粧直しが欲しいところです。

朝晩の寒さは厳しいですが、日中はコート要らずの暖かさが続いていますね。

通勤時はヒートテック+厚手インナー+貼るホッカイロに助けられています。

これからもっと寒くなったら着膨れして丸々しそう。

まだまだ冬も始まったばかり。寒さとの長い付き合いに備えて免疫力を上げていきたいですね。

寒暖差に気をつけて今週も頑張っていきましょう!

それでは今日は“フライト時間”について書いていきます。

同じ機種、同じ路線になっているにもかかわらず、飛行機の行きと帰りで飛行時間が異なる場合があります。

いったいなぜこのような時間差が生まれるのでしょうか。

そこには「偏西風」が影響しています。

偏西風とはその名の通り、西から東に向かって吹く風のこと。

特に強いものはジェット気流と呼ばれ、国際線の飛行機が飛行する高度10キロメートルの上空では、最大時速360キロメートルという強風が吹いています。

そこで、西から東へ飛ぶ飛行機はできるだけ偏西風に乗るコースを選択し、東から西へ飛ぶ飛行機は、偏西風を避けて飛行。

また、西から東へ飛ぶ飛行機は、飛行時間を短縮することでより少ない燃料で目的地に着けるため、そのぶん多くの荷物を運ぶことができます。

たとえば成田とニューヨークを結ぶ路線の場合、向かい風を受ける上り便は、追い風を受ける下り便と同じ速度で飛行していても、風の速さのぶんだけ飛行時間が違ってきます。

その時間差は、上り便と下り便で約1時間20分。偏西風は季節によって吹く場所が変わるため、飛行時間もそれにともない変わってきますが、冬になるほど強くなる傾向があることから、夏よりも冬のほうが飛行時間に差が出ます。

偏西風は、国際線にかぎらず、国内線にも影響を与えています。たとえば、羽田と福岡を結ぶ路線では、上り便と下り便で飛行時間に20~30分の差が生じます。

ただし、成田とオーストラリアのシドニーを結ぶ路線や、羽田と札幌を結ぶ路線のように、南北方向の飛行では偏西風の影響を受けにくいため、上り便と下り便の飛行時間はほとんど変わりません。

この先、旅行のご予定がある方は旅行先についてだけでなく、旅行にかかる移動についても、ご家族やお子さんとお話してみるのはいかがでしょうか。飛行時間や巡行高度から偏西風の力を感じられるかもしれません。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

いよいよ寒くて布団から出られない季節になりました。

寒い中でも富士山は堂々と姿を現しております!

山頂付近には雲なのか雪煙なのか。

今季一番の寒さとなったところも多いようです。

冷たい風も吹いているので、手足首元まで暖かくしてお出かけください。

今夜は今年最後の満月☆

天気も心配なさそうで綺麗に見られそうですね。

昨夜も明るく輝いていて非常に綺麗だったので期待大。

防寒を万全に、夜空を見上げてみてくださいね。

金曜日も最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“アルバムの日”について書いていきます。

今日12月5日は「アルバムの日」です。製本やシュレッダー、増えるアルバムなど情報整理製品の製造・販売を手掛けるナカバヤシ株式会社によって制定されました。

日付は、1年最後の月12月が、1年間の思い出をアルバムにまとめる時期でもあることから。

さらに、「いつか子供が大きくなったら」「いつか時間ができたら」と後回しにすることなくアルバム作りをしてほしいという願いから、「いつか(5日)」と組み合わせて12月5日になりました。

この日は、家族や友人とともに写真を見返し、思い出を共有することで、感謝の気持ちを再確認する良い機会となります。また、アルバムの中に詰まった記憶を通じて、新たな目標や未来への希望を見出すことができる日でもあります。

アルバムは、記憶を形として残すことで、その瞬間を鮮明に思い出させてくれる大切なツールです。デジタル写真が主流の現代でも、印刷された写真や手作りのアルバムは、温かみと特別感を持っています。家族旅行や結婚式、子どもの成長記録など、特別な出来事をアルバムにまとめることで、いつでもその瞬間を振り返ることができます。

現代では、写真はスマートフォンやクラウドに保存されることが一般的です。しかし、デジタルデータだけでは忘れられがちな瞬間もあります。「アルバムの日」をきっかけに、お気に入りの写真を印刷し、アルバムにまとめることで、物理的な形として思い出を残すことができます。デジタルとアナログの両方を活用することで、大切な記憶をより長く楽しむことが可能です。

今日は1年の思い出を振り返るのにぴったりな日。

家族や友人と一緒にアルバムを見返しながら、思い出話に花を咲かせるのも良い過ごし方です。特に昔の写真を見ることで、新しい視点や感動を得られることがあります。また、オンラインアルバムを作成して遠方の家族や友人と共有するのも素晴らしい方法です。

「アルバムの日」をきっかけにして写真の整理やアルバム作成をしてみてはいかがでしょうか?

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

昨日の寒さで雪が増えているかと思いきや、さほど変わらずな富士山。

雪と地肌のコントラストが一番綺麗な時期でもあるので、今の雪少なめ富士山も見ごたえがあります^^

寒波到来で寒いけれど、陽射しがあるのと嬉しいですね。

乾燥で喉が不調の方が多いので、加湿と水分補給、うがいなどの対策をしっかり行いましょう。

こたつに入りながら食べるアイスが最高すぎて、今年の冬はかなり肥えそうな気がしてます。

着る毛布、買うか迷っていたけれど出不精を脱却するためには買うべきですね。

疲れも出てくる木曜日。無理せず体調に気をつけて頑張っていきましょう!

それでは今日は“みかん”について書いていきます。

昨日12月3日は「みかんの日」でした。「いいみっか(3日)ん」という語呂合わせが由来となっています。

そのため、11月3日と12月3日の両方が「みかんの日」として制定されています。

「いいみっかん」という語呂合わせには少し違和感を覚えるかもしれませんが、実はみかんは漢字で「蜜柑」と書き、昔はこれを「みっかん」と呼んでいたのです。

実は私たちが普段から食べている「みかん」や「冬みかん」については、温州みかんが一般的となっています。

よくジュースなどで「温州みかん味」などを見かけますが、つまりは普通の一般的なみかんの味ということです。

温州みかんは中国の温州にちなんで命名されたものですが、温州は実は原産地ではなくて日本の不知火海沿岸が原産地だとされています。

みかんの研究については古くからされていて、1936年には推定樹齢が300年であるみかんの古木が発見されたことから、温州みかんが日本の原産である説が濃厚となりました。

もともとみかんは中国から伝わった柑橘類の果樹が突然変異をして生まれたものだと考えられていて、その親となったものは現在でもわかっていないそうです。

みかんは箱買いすることが多いですが、すべて食べきる前に傷んでしまうことがあります。

実はみかんは収穫後も生きていて呼吸をしていることから、箱の中に入れっぱなしの状態だとみかんが呼吸困難を起こしてしまうのです。

そのため、箱買いをした場合には一旦すべてのみかんを外に出してのびのびとさせてから箱に戻すようにしてください。

この時のみかんを箱に戻した時のおき方も重要になっていて、一般的にはみかんを置く時にはヘタを上にして置いているかもしれませんが、ヘタを下にしている方が長持ちするのです。

これはみかんがヘタ側の方の皮が堅くなっていて、ヘタの反対側が柔らかくなっているためです。

柔らかいヘタの反対側の部分を下にして保存していると重さがかかってしまい、みかんが傷みやすくなってしまうんですね。

冬といえばみかんですが、甘いみかんから酸っぱいみかんまで当たり外れがあり、どうせなら美味しいみかんを食べたいです。

それでは美味しいみかんはどのように見分ければ良いのでしょうか。

美味しいミカンについては、濃い橙色をしていて、色にムラがなく、皮が薄くて、しっとりとしているという特徴があります。

また、ヘタが小さいみかんについても時間をかけてじっくりと育てられたものであり、完熟して中身が充分に甘くなっていることが多いそうです。

逆に避けなければいけないのが皮と実が離れているものであり、これは渋い味がしたり酸っぱいものが多いので避けるようにしてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

久しぶりにどんより曇り空の朝となりました。

ぐっと冷え込んで雪でも降りそうな勢いです。

そんな天候の中でも富士山はしっかり姿を見せてくれました♪

そんな今日は子供の文化発表会。

歌や楽器、ピーターパンの劇をやるそうです。

家で練習していなかったけれど大丈夫かな・・・。

子供の成長を観に行ってきます^^

陽射しがないと中々眠気がとれませんが、富士山からパワーをもらって頑張っていきましょう!

それでは今日は“雪崩”について書いていきます。

白く輝く雪山の斜面が、突如襲いかかってくる「雪崩」。実際に雪崩を見たことのある人は少ないと思いますが、雪崩のスピードは、人間が到底逃げ切れるものではありません。

雪崩には、「表層雪崩」と「全層雪崩」の2種類があります。

表層雪崩は、古い積雪の面に降り積もった新雪層が滑り落ちる現象で、気温が低くて降雪が続く1~2月の厳寒期に起きやすい。被害が広範囲におよび、発生地点から遠く離れた場所まで襲来する恐れがあります。時速100~200キロメートルという新幹線並みのスピードで雪が滑り落ちます。

全層雪崩は、気温の上昇や降水のために解けた水で地表面が滑りやすくなり、その上を積雪層の全体が滑り落ちる現象です。積もった雪が解け始める融雪期の3月以降に起きやすい。こちらも、大量の雪が時速40~80キロメートルという自動車並みのスピードで滑り落ちます。

人間の歩く速さは時速5キロメートル程度で、走ったところであたりに積もっている雪に足を取られて進めません。

雪崩に遭いたくないなら気象情報に注意して、山の雪面に亀裂が走ったりシワができたり、山の上から雪玉が転がり続けているなど、少しでも前兆らしきものがあったら、すぐに静かにその場から離れましょう。

また、映画などでは、ゴゴーッと地鳴りのような音がして雪崩が発生していますが、実際の雪崩は何の音もしません。沈黙の中で雪が走り出す"白い恐怖"なのです。

万が一雪崩が発生したら、雪は真下に流れる性質があるため、横に逃げましょう。雪崩はスキー場のゲレンデでも発生します。

日本は世界でも珍しい積雪の多い国で、国土の半分くらいが豪雪地帯とされています。他人事と思わず、雪崩の恐ろしさを覚えておきましょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

この時期らしい冷え込みの朝。

今日も朝から綺麗な富士山が見えています^^

こちらから側から観る富士山は雪がほぼ均等に薄れてきていますが、山梨県側からだったり観る角度によって雪の付き方の違いを楽しめるのも富士山の魅力です♪

明日から寒波がやってくるので寒暖差にご注意ください。

カイロも買いだめして備えておこうかな。

今日のうちに冬物コートや暖かグッズのご準備を。

空気が乾燥しているので保湿ケアをしつつ、火曜日も頑張っていきましょう!

それでは今日は“北極と南極”について書いていきます。

地球の北と南の極地に位置する北極と南極。どちらも雪で覆われた寒いイメージがありますが、実際には様々な違いがあります。

北極と南極の大きな違いは、陸地であるかどうかです。地図上では、それぞれ北極「域」、南極「大陸」と記載されています。つまり、北極は海上に氷が広がっている地域であり、南極は大陸として陸地が広がっている場所になるため、「海上に氷が漂っているのが北極、大陸になっているのが南極」と覚えておくといいでしょう。

北極と南極は氷の世界ですが、その氷の厚さは北極と南極で大きく異なります。氷の最大の厚さは北極が約30m、南極が約4800m。

南極の氷は北極に比べて圧倒的に厚く、富士山の高さ3776mより厚いことになります。また、南極は平均すると氷の厚さが約2000m、高さが約2500mで、地球にある氷のほとんどが南極にあるといえます。

北極と南極では、気温にも差があります。

場所によって違いはありますが、冬の平均気温は北極がマイナス20℃、南極がマイナス60℃で、南極の方が寒い。南極の方が寒い理由としては、南極の方が高い場所であることが挙げられます。

富士山のように高い山の上は寒い。上記のように南極は氷が分厚く、平均で約2500mの高い場所のため気温が低い。また、北極は海で、南極は大陸であることもその理由に挙げられます。

北極には陸地がなく、海や氷が広がっています。南極は南極大陸と言われるように大きな陸地です。世界地図を見ても南極は大陸のためその形が描かれていますが、北極は海のため何も描かれていません。

海は冷たくなりにくく、南極でも海の近くより内陸の方が寒い。ちなみに、日本における公式の最低気温は北海道の旭川のマイナス41.0℃。旭川も北海道の真ん中にあり、内陸部で気温が下がりやすいことが分かります。このように、南極は氷が分厚く高い場所であり、大きな陸地で内陸部において寒くなりやすいのです。

また、氷の種類についても北極と南極で違いがあります。北極は海の水が凍って出来た海氷と呼ばれる氷です。一方、南極の氷は大陸の上に雪が何十万年も降り積もって固まって出来た氷です。

さまざまな違いがある北極と南極ですが、面積はほぼ同じ大きさです。どちらも約1,400万㎢といわれ、日本と比べると約37倍にもなります。北極と南極は、世界で一番大きな面積を占める国・ロシアの約1,700万㎢に匹敵するほどの面積があります。

まだまだ知らないことの多い両極地。調べていくと面白い発見があるかもしれません。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

今日から12月に突入!雲一つない快晴の空と富士山の雄大な姿。

最高な師走のスタートを切れましたね。

週末の暖かさで雪が少なくなり、山肌が見えております。

今日も最高気温21℃と上着いらずの暖かさとなる予報。

朝晩との寒暖差にご注意ください。

近くの公園の紅葉が非常に綺麗でした^^

道中落ち葉も目立ってきたので、そろそろ冬の景色になります。

紅葉も好きだけれどイルミネーションも良いですよね。

こたつでみかんが風物詩となる季節の到来。

今月も慌ただしく過ぎていきそうですが、良い年越しを迎えられるよう最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“もやしのひげ根”について書いていきます。

止まらない物価高の中、家計の味方として重宝される“コスパ最強”食材の「もやし」。

もやしは漢字で「萌やし」と書き、種から芽が出ることを表していますが、本来は特定の野菜の名前ではありません。水に浸して日光を遮断した種子(豆や米、麦など)を発芽させた若芽の総称を、もやしと呼んでいます。

もやしは、アスパラギン酸やビタミンC、ビタミンB群、カリウム、カルシウム、食物繊維などの栄養素が比較的多く含まれる食材です。アスパラギン酸は疲労回復やスタミナ増強の効果が期待できるアミノ酸の一種で、アスパラガスに含まれる成分として知られていますが、もやしの含有量はアスパラガスより多くなっています。

また、体内の余分な塩分や水分を体外に排出し、むくみ解消や高血圧予防といった効果が期待できるカリウムや、エネルギー代謝や細胞の生まれ変わりに必要な栄養素であるビタミンB群などがバランスよく含まれています。また、イモ類やキノコ類と同様に、便をかさ増しして便通を改善する不溶性食物繊維が含まれます。

そんなもやしといえば「ひげ根」がついているのが特徴ですが、このひげ根は取った方がよいのか、それとも取らない方がよいのか、迷ったことがある人もいるのではないでしょうか。

ひげ根は、もやしの根元に付いている細い「根」にあたる部分で、食物繊維が多く含まれているため、やや筋っぽく、食感はモソモソとしています。この部分に、独特の青臭さを感じる人も多いようです。

また、白い茎の部分と比較すると、ひげ根の部分は茶色く、見た目があまりよくありません。そのため、ひげ根を取り除くことで、茎の白い見た目とシャキシャキとした特有の食感が際立ち、味と口当たりが格段によくなります。

しかし、ひげ根には先述したもやしの栄養素もきちんと含まれ、食物繊維についてはむしろ、ひげの部分の方が豊富です。また、先述したアスパラギン酸、ビタミンCやビタミンB1、カリウムといった水溶性の栄養素は、ひげ根を取ると流失しやすくなってしまいます。料理をおいしく、美しく仕上げるには取り除いた方がよいのですが、栄養的にはそのまま食べた方がよいですね。

なお、ひげ根の部分には雑菌が残りやすいので、取り除いた方が長持ちしやすくなります。ただし、時間がたってひげ根が白色から茶色に変化している場合は、取り除いた方がよいでしょう。

ひげ根を取るのは手間がかかる上、変色を防ぐために手早く行う必要がありますが、1本ずつ行うことできれいに取り除けます。ひげ根から少し上の部分に爪を立て、折るようにして取りましょう。もやしが絡まらないように、水を張ったボウルの中で作業することもありますが、栄養素が流れ出やすいので、時間をかけないようにすることが大切です。

スープやラーメンの具など、もやし独特の臭いが出やすい料理や、おひたしやナムルといったもやしの白色が映える料理は、ひげ根を取った方がおいしく食べることができますが、焼きそばや炒め物といった味付け、色の濃い料理は取らなくても気になりにくいでしょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

雨上がりでよく晴れた朝。朝露が輝いてキラキラしていました☆

比較的暖かく、過ごしやすい1日となりそうですよ。

そして、宝永山まで雪の積もった富士山が見えております!

冬支度完了と言わんばかりですね。

紅葉狩りに出かけたら良い写真が撮れそう。

今日は今月最後の平日金曜日。

お歳暮や年賀状等、年末年始の準備もそろそろ進めなくてはいけませんね。

12月は週末のスケジュールが全部埋まっているので、体調を崩せなくなりました。

慌ただしい月末ですが、風邪やインフルエンザ対策を万全にして頑張っていきましょう!

それでは今日は“フランスパン”について書いていきます。

今日11月28日は「フランスパンの日」です。

フランスパンの日は、パン食文化の普及を目的として、日本フランスパン友の会が制定しました。

日本フランスパン友の会は、日本にフランスパンを伝えたといわれるレイモン・カルヴェル氏の基本理念のもと、1970年に創設され、フランスパンの製造技術やパン食文化の普及を目的として活動している団体です。

フランスパンの日の由来は「いい(11)フランス(2)パン(8)」の語呂合わせです。

また、ボジョレーヌーボーの解禁日である11月の第3木曜日に近いことも理由の一つです。

この時期は、フランスの食文化が色濃く反映される季節でもあり、フランスパンを楽しむ絶好のタイミングでうs。フランスパンとワインのペアリングを楽しむことができるこの時期に、フランスパンの日を迎えることは、まさに理にかなっていますね。

日本で本格的なフランスパンが広まったのは、1954年からと言われています。

フランスの製粉学校の教授であったレイモン・カルヴェル氏が来日し、日本のパン職人に製法を伝授したのがきっかけです。

以降、日本独自の工夫や技術革新を経て、フランスパンは「硬くて美味しいパン」として定着していきました。

戦後の食文化の多様化も、フランスパンの普及に一役買った要因とされています。

代表的なフランスパンとしては、バゲットやバタール、ブール、パン・ド・カンパーニュなどがあります。それぞれのパンには独自の特徴があり、食べ方や楽しみ方も多様です。バゲットはその長い形状から、サンドイッチやフランス料理の付け合わせとして人気があります。一方、パン・ド・カンパーニュは、田舎風の風味が感じられ、スープやチーズと一緒に楽しむのに最適です。

フランスパンは、かつてフランスの植民地だった地域でも広まりました。インドシナのベトナムやラオス、カンボジアなどでは、フランスパンを用いた独自の料理が生まれています。このように、フランスパンは国境を越えて、多くの人々に愛される存在となっています。

フランスパンの日に、様々なフランスパンを楽しむことは、単なる食事の楽しみだけではなく、文化や歴史を感じることができる貴重な体験です。フランスパンを通じて、異なる国の文化に触れることができるのは、非常に魅力的ですね。

今日は本格的なフランスパンを買いに行くのもいいかもしれませんよ。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

おはようございます。

富士山周辺雲多めですが、今日も姿を見せてくれました。

既に昨日積もった雪が溶け気味ではあります。

午後から雨予報となっているので傘を持ってお出かけください。

雨がやんだらまた雪化粧富士山が見られるかもしれませんね☆

みんさんはブラックフライデー何か購入しましたか?

夜な夜なネットサーフィンしてポチっている私は当分は金欠…。

どうせ買うなら安い時に!と、まとめ買いするのは正解なのか分かりませんが、お得に買えると嬉しいですよね^^

寒い日が続いていますが、体調に気を付けて頑張りましょう!

それでは今日は“アラビア数字”について書いていきます。

アラビア数字とは、0~9まで10種類の記号が用いられる十進記数法の数字で、日本では「算用数字」とも呼ばれています。

その名称から、アラビアで発明されたと思われがちですが、じつは、その起源はインドにあるのです。

もともと、古代インド語の数詞のはじめにある字母を省略することによって誕生したインド数字の画期的なところは「ゼロ」の概念がある点。「全然ない」ということを表す「0」という記号と、ほかの九つの数字を組み合わせることで、無限大の数字を表すことができることは、人類史上とても重要な発明でした。

では、インド数字はどのようにしてアラビアに伝わったのでしょうか。

そのきっかけは、「交易」。もともとアラビアとインドは、一衣帯水の関係にあることから、古くから交易船がさかんに行き来していました。アラビア商人たちは、インドと商売をするにあたって、インドで使われていた数字を使うようになりましたが、その使い勝手のよさから非常に重宝され、自国でも使うようになったと考えられています。

その後、インド数字は、アッバース朝カリフ・マームーンの時代に活躍したフワーリズミーにより、現在のアラビア数字の形に定められます。

ちなみに、計算の手順を意味する「アルゴリズム」とは、「アル・フワーリズミー」という名をヨーロッパ人が読み間違えた結果、生まれた言葉とされています。

アラビア数字は、北アフリカからスペインを経由し、12世紀頃、ヨーロッパへと伝えられました。そしてヨーロッパの地で、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ......というローマ数字と区別するため、それが伝わった場所の名をとって"アラビア数字"と名づけられてしまったのだそうです。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

富士市・富士宮市の不動産会社。売り土地、中古住宅、売りマンション、テナント等