おはようございます。

休み明け水曜日。曜日感覚がズレて起きた時に、あ!水曜日だ!となった人も多いのではないでしょうか^^

そんな今日も朝の冷え込み厳しめ。

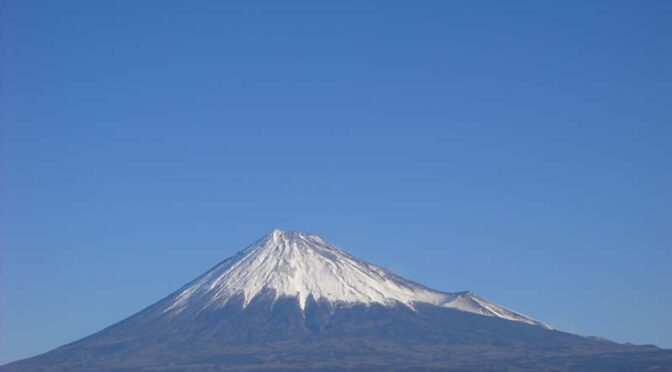

富士山が頑張れ!と応援してくれているようです。

日中は14℃ほどまで上がるようなので、寒暖差にご注意を!

さらに夕方から夜にかけて雨の予報。

帰りが遅い方は傘を持ってお出かけください。

目まぐるしく変わる気温や天候によって自律神経が乱れやすくなります。

ストレッチや散歩をしたり、体を温めたり、規則正しい生活を心がけるようにしていきましょう!

それでは今日は“レトルトカレー”について書いていきます。

今日2月12日はレトルトカレーの日。世界初となったレトルトカレー、「ボンカレー」が発売された日が1968(昭和48)年の2月12日。

その誕生日を記念して大塚食品が記念日を提案。2007年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。

「ボンカレー」は今年で発売57周年!今も多くのカレーファンに愛され続けています。

今では当たり前にスーパーやコンビニで販売されている「インスタント食品」や「レトルト食品」ですが、発売当時はとても画期的なものでした。

今のように電子レンジも普及していない時代、鍋でお湯を沸かして湯煎して温めるのが主流、それでも3分で出来上がる一品料理は、その手軽さであっという間に人気になりました。

もちろんその手軽さは未だに変わらず便利ですが、それ以上に、「え!こんなのもあるんだ!」というレトルト食品の豊富さとクオリティの高さに驚かされます。

そもそも「レトルト」の語源は、「加圧過熱殺菌をする釜」という意味のオランダ語です。加圧過熱殺菌とは、「熱と圧力をかけて殺菌する」ということ。そしてこの「熱と圧力」が、レトルトカレー誕生のキーワードにもなっているのです!

レトルトカレー開発当時、大塚食品が目標としていたのは、「一人前で、お湯で温めるだけで食べられるカレー、誰でも失敗しないカレー」の開発でした。そして、これを完成させるための絶対条件は「常温で長期保存が可能であること」「保存料を使わないこと」。 今では当たり前のように言われている安全・安心へのこだわりは、開発当初からずっと続く、変わらないものだったのですね。

レトルトカレー開発の最難関は、カレーを入れたパウチをレトルト釜に入れ、殺菌のための高温処理をすると、中身が膨らみ破裂してしまうことでした。熱と圧力の兼ね合いが難しかったのです。パウチの耐熱性、強度、中身の耐熱性、殺菌条件などのテストを繰り返し行い、試行錯誤の末、世界初の市販用レトルトカレーとして、「ボンカレー」を販売したのが1968年2月12日。ただし、当時の「ボンカレー」は、ポリエチレン/ポリエステルの2層構造の半透明パウチであったために、光と酸素によって風味が失われてしまい、賞味期限は冬場で3か月、夏場で2か月でした。

「ボンカレー」が発売された1960年代、牛肉はとても高価なものでした。十分に確保するのが難しく「牛肉100%なんて夢のような贅沢!」と思われていた時代だったといいます。そんななか「ボンカレー」は牛肉100%にこだわり、とっておきのごちそうメニューとして食卓に提供されたのです。

「ボンカレー」というネーミングは、フランス語の[BON(よい、おいしい)]と英語の[CURRY(カレー)]を組み合わせた造語です。「おいしいカレー」という意味が込められています。

「ボンカレー」から始まったレトルトカレーは、現在日本全国に約3000種類以上あるといわれています。大手食品メーカーが製造するものだけでなく、それぞれの地域ごとにつくられる「ご当地カレー」が結構ユニークです。その地元で採れた野菜をはじめ、肉や魚介などの特産品を具材に使った地域色豊かなご当地カレーの数々。カレー好きなら思わず、全国3000種類のカレーをお取り寄せして食べ比べてみたくなるほどバラエティに富んでいます。

ご当地カレーだけでなく、一流ホテルや有名老舗レストランの味わいをレトルトにしたものもたくさんあります。カレーという大人から子供までみんなが好きな料理を、もっと便利にもっと手軽に食べられるようにと登場したレトルトカレー。美味しく時短で、ストレスフリーな日々になるよう活用してみてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

yukari12935 のすべての投稿

【2025年2月10日 今日の富士山】

おはようございます。

スッキリ快晴の月曜日!朝から富士山日和となっております♪

寒いけれど日に日に雪が減って山肌が見えてきてます。

風がない分気温よりは温かく感じますね^^

日中は12度ほどまで上がる予報。春の足音が聞こえてきそうです。

飛び石連休のため、今日は有給をとっている方が多いかな?

お仕事の方は富士山を見てパワー注入!今週も頑張っていきましょう!

それでは今日は“猫にNGな魚介類”について書いていきます。

猫=魚好きという一般的なイメージがありますが、実は、過剰摂取してしまうと、健康被害を及ぼす魚もあります。注意したいのは、マグロをはじめ、カツオ、アジ、イワシ、サバなどの魚です。

青魚に含まれるDHA、EPAといった不飽和脂肪酸は、人間の場合、コレステロールや中性脂肪の低下、血液循環の円滑化などの働きがあり、ガンや心血管系の病気などの予防につながると注目されています。

猫の場合でも、不飽和脂肪酸の摂取は、免疫強化、皮膚の健康維持などの効果があります。ただし、それはあくまで適量摂取によるものです。限度を超えてしまうと、「黄色脂肪症(イエローファット)」という病気にかかってしまいます。

「黄色脂肪症(イエローファット)」は、ビタミンE不足と不飽和脂肪酸の(過剰)摂取を引き金に、猫の体内に溜まった不飽和脂肪酸が酸化した結果、起こる病気です。皮下脂肪に生じた炎症により、下腹部などのしこり、食欲低下、発熱などの症状を引き起こします。

通常、猫の総合栄養食には必要量のビタミンEが添加されていますが、マグロやカツオなど、魚ベースの総合栄養食を常食とした場合に、「黄色脂肪症(イエローファット)」を発症した例があります。できれば、他の食材を使った総合栄養食も適宜取り入れながら、バランスのとれた食事を心がけましょう。

また、青魚の生食は、寄生虫やヒスタミン中毒の危険性があるため、たとえ愛猫が欲しがっても絶対に与えないでください。

人間の視点で見ると、貝類は栄養的にも優れ、私たちの食生活を豊かにしてくれる食材です。一方、猫にとって貝類はホタテなど一部を除き、与えるべきでない食べ物とされています。、とりわけアワビ、サザエ、トコブシに関しては、健康被害が懸念されるため絶対に避けるべきです。

猫が上記の貝類を食べると、「光線過敏症」に陥る場合があります。

「光線過敏症」とは、頭や目のまわり、口のまわり、特に皮膚の薄い耳などに日差しが当たると、炎症が起こり、かゆみ、腫れなどの症状が出る病気です。悪化すれば、抜け毛や腫れた箇所の壊死を伴うこともあります。

東北地方の古い言い伝え、「猫がアワビを食べると耳が落ちる」は、「光線過敏症」の症状を端的に示すひとつの例です。

「光線過敏症」の原因は、アワビやサザエ、トコブシに含まれる「ピロフェオホルバイドα」という毒性物質です。煮たり、焼いたりしても、この毒性が失われることはありません。

人間にとって、アワビやサザエ、トリガイなどは確かに美味ですが、猫の身体には毒です。ほんの少量食べただけで命に関わるというわけではありませんが、間違っても口に入れさせないよう、日頃から貝類の食材管理は徹底してください。

さまざまな料理に使われ、ファンも多いタコとイカも、愛猫の口に入れたくない危険食材です。猫が生のタコやイカを食べると、「ビタミンB1欠乏症」にかかりやすくなります。

猫が「ビタミンB1欠乏症」になってしまうのは、生のタコやイカに含まれる「チアミナーゼ」という酵素が原因です。「チアミナーゼ」には、ビタミンB1を分解する働きがあります。

生のタコやイカを摂取することで、「チアミナーゼ」が猫の体内に入ると、正常な神経系機能を維持するためのビタミンB1が破壊されて、不足状態に陥ってしまいます。人間やイヌに比べると、ビタミンB1の必要量が多い猫にとっては、大打撃です。

猫が「ビタミンB1欠乏症」になると、めまいやふらつきなど、神経系に異常があらわれます。最悪の場合、死に至るケースもあり、まったく楽観視できません。

さらに、消化不良の恐れもあり、深刻な事態を避けるためにも、生のタコやイカだけでなく、加工品や加熱処理したものも避けたほうが無難です。

新鮮な魚介類はとても美味しいものですが、猫の視点に立つと、非常に危険なものもあります。

「魚の過剰摂取」「アワビ、サザエなどの貝類」「タコとイカの生食」は、いずれも猫には有害です。愛猫が間違って食べたら取り返しがつきません。取り扱いや保管には十分に留意してください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

スッキリ快晴の月曜日!朝から富士山日和となっております♪

寒いけれど日に日に雪が減って山肌が見えてきてます。

風がない分気温よりは温かく感じますね^^

日中は12度ほどまで上がる予報。春の足音が聞こえてきそうです。

飛び石連休のため、今日は有給をとっている方が多いかな?

お仕事の方は富士山を見てパワー注入!今週も頑張っていきましょう!

それでは今日は“猫にNGな魚介類”について書いていきます。

猫=魚好きという一般的なイメージがありますが、実は、過剰摂取してしまうと、健康被害を及ぼす魚もあります。注意したいのは、マグロをはじめ、カツオ、アジ、イワシ、サバなどの魚です。

青魚に含まれるDHA、EPAといった不飽和脂肪酸は、人間の場合、コレステロールや中性脂肪の低下、血液循環の円滑化などの働きがあり、ガンや心血管系の病気などの予防につながると注目されています。

猫の場合でも、不飽和脂肪酸の摂取は、免疫強化、皮膚の健康維持などの効果があります。ただし、それはあくまで適量摂取によるものです。限度を超えてしまうと、「黄色脂肪症(イエローファット)」という病気にかかってしまいます。

「黄色脂肪症(イエローファット)」は、ビタミンE不足と不飽和脂肪酸の(過剰)摂取を引き金に、猫の体内に溜まった不飽和脂肪酸が酸化した結果、起こる病気です。皮下脂肪に生じた炎症により、下腹部などのしこり、食欲低下、発熱などの症状を引き起こします。

通常、猫の総合栄養食には必要量のビタミンEが添加されていますが、マグロやカツオなど、魚ベースの総合栄養食を常食とした場合に、「黄色脂肪症(イエローファット)」を発症した例があります。できれば、他の食材を使った総合栄養食も適宜取り入れながら、バランスのとれた食事を心がけましょう。

また、青魚の生食は、寄生虫やヒスタミン中毒の危険性があるため、たとえ愛猫が欲しがっても絶対に与えないでください。

人間の視点で見ると、貝類は栄養的にも優れ、私たちの食生活を豊かにしてくれる食材です。一方、猫にとって貝類はホタテなど一部を除き、与えるべきでない食べ物とされています。、とりわけアワビ、サザエ、トコブシに関しては、健康被害が懸念されるため絶対に避けるべきです。

猫が上記の貝類を食べると、「光線過敏症」に陥る場合があります。

「光線過敏症」とは、頭や目のまわり、口のまわり、特に皮膚の薄い耳などに日差しが当たると、炎症が起こり、かゆみ、腫れなどの症状が出る病気です。悪化すれば、抜け毛や腫れた箇所の壊死を伴うこともあります。

東北地方の古い言い伝え、「猫がアワビを食べると耳が落ちる」は、「光線過敏症」の症状を端的に示すひとつの例です。

「光線過敏症」の原因は、アワビやサザエ、トコブシに含まれる「ピロフェオホルバイドα」という毒性物質です。煮たり、焼いたりしても、この毒性が失われることはありません。

人間にとって、アワビやサザエ、トリガイなどは確かに美味ですが、猫の身体には毒です。ほんの少量食べただけで命に関わるというわけではありませんが、間違っても口に入れさせないよう、日頃から貝類の食材管理は徹底してください。

さまざまな料理に使われ、ファンも多いタコとイカも、愛猫の口に入れたくない危険食材です。猫が生のタコやイカを食べると、「ビタミンB1欠乏症」にかかりやすくなります。

猫が「ビタミンB1欠乏症」になってしまうのは、生のタコやイカに含まれる「チアミナーゼ」という酵素が原因です。「チアミナーゼ」には、ビタミンB1を分解する働きがあります。

生のタコやイカを摂取することで、「チアミナーゼ」が猫の体内に入ると、正常な神経系機能を維持するためのビタミンB1が破壊されて、不足状態に陥ってしまいます。人間やイヌに比べると、ビタミンB1の必要量が多い猫にとっては、大打撃です。

猫が「ビタミンB1欠乏症」になると、めまいやふらつきなど、神経系に異常があらわれます。最悪の場合、死に至るケースもあり、まったく楽観視できません。

さらに、消化不良の恐れもあり、深刻な事態を避けるためにも、生のタコやイカだけでなく、加工品や加熱処理したものも避けたほうが無難です。

新鮮な魚介類はとても美味しいものですが、猫の視点に立つと、非常に危険なものもあります。

「魚の過剰摂取」「アワビ、サザエなどの貝類」「タコとイカの生食」は、いずれも猫には有害です。愛猫が間違って食べたら取り返しがつきません。取り扱いや保管には十分に留意してください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年2月7日 今日の富士山】

おはようございます。

本日も良い天気となりました☆

大寒波、長く居座ってますね。そろそろ移動してくれませんかね。

今朝の富士山は雪煙があがってます。風で飛ばされたのか山肌が見えてきて少し寂しい。

ともあれ冬の富士山は何よりのパワースポット!

空気が澄んで鮮明に見える日が多いので、冬は富士山を見に来てほしいですね^^

寒い日が続いていますが、体調崩されてませんか?

平日ラストの金曜日、暖かくして最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“風邪と肺炎”について書いていきます。

日本人の死因順位の第5位は肺炎、第6位は誤嚥性肺炎で、両者を合わせると全体の8.6%を占めるそうです。大きな傾向を見れば、肺炎で亡くなる高齢者は増えていますし、年齢が高くなるほど亡くなる人の数も増加します。

かぜと肺炎の症状を比べると、肺炎のほうが重症なのが一般的です。

しかし、高齢者の場合は肺炎を起こしても37℃台の微熱にとどまっていることがあります。

高齢者の肺炎は高熱が出ないことがあるのです。

なぜ高齢者は肺炎になっても高熱が出ないのでしょうか。それは免疫力が低下しているからです。

若い人は免疫力が高いので、細菌などの病原体が体内に侵入すると、防御反応が働いて、病原体をやっつけようとして高熱が出ます。これに対し、免疫力が低下している高齢者は、防御反応がそこまで働かないので微熱にとどまるのです。

高齢者の肺炎は高熱が出ず、かぜの症状とよく似ていることが多いので、本人も家族もかぜと勘違いして肺炎と気づかないことが珍しくありません。そして放置しているうちに、重症化することがあるので、注意が必要です。

肺炎だと気づきにくい症状もあります。

息が浅くなる、呼吸が速くなる、ぐったりする、食欲がなくなる、といった症状が3~4日続いたら、肺炎を発症しているかもしれません。

いつものかぜと違うと思ったら、できるだけ早く医療機関を受診したほうがよいでしょう。炎症が進むと治りにくくなってしまうこともあります。

70歳以上で「かぜだと思う」といって受診したけれど、実際は細菌性肺炎だったという方が多いです。

肺炎かどうかを判断するには、聴診器で肺炎に特有の雑音を確認したうえで、血液検査で炎症反応を調べ、エックス線検査やCTで画像を撮るのが一般的です。画像を撮ると、炎症を起こしているところに影が写るので、肺炎であると確定できます。

また、喀痰検査やのどの粘膜の細胞採取で、原因になっている病原体も調べます。肺炎球菌などの細菌は、尿検査でもわかることがあります。

病原体がわかれば治療方針は決定します。例えば、原因となっている病原体が肺炎球菌なら抗菌薬(抗生物質)で治療できます。一方、画像検査で影があり、かつ病原体が特定できない場合は、肺がんや結核、間質性肺炎の可能性を検討することがあります。

肺炎は感染症の1つですが、間質性肺炎はカビや薬剤などのアレルギー、膠原病などの自己免疫疾患で起こることもあります。

画像検査では影が映らないのに、長引くせきを起こす病気もあります。

いずれにしても、長引くせきなどの症状があれば、医療機関を受診することが大切です。

かかりつけの内科や耳鼻科を受診してもせきが長引く場合は、呼吸器内科を受診しましょう。呼吸器内科の専門医は少ないので、近隣に呼吸器専門クリニックがないかもしれません。その場合、日本呼吸器学会ホームページで検索してみてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

本日も良い天気となりました☆

大寒波、長く居座ってますね。そろそろ移動してくれませんかね。

今朝の富士山は雪煙があがってます。風で飛ばされたのか山肌が見えてきて少し寂しい。

ともあれ冬の富士山は何よりのパワースポット!

空気が澄んで鮮明に見える日が多いので、冬は富士山を見に来てほしいですね^^

寒い日が続いていますが、体調崩されてませんか?

平日ラストの金曜日、暖かくして最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“風邪と肺炎”について書いていきます。

日本人の死因順位の第5位は肺炎、第6位は誤嚥性肺炎で、両者を合わせると全体の8.6%を占めるそうです。大きな傾向を見れば、肺炎で亡くなる高齢者は増えていますし、年齢が高くなるほど亡くなる人の数も増加します。

かぜと肺炎の症状を比べると、肺炎のほうが重症なのが一般的です。

しかし、高齢者の場合は肺炎を起こしても37℃台の微熱にとどまっていることがあります。

高齢者の肺炎は高熱が出ないことがあるのです。

なぜ高齢者は肺炎になっても高熱が出ないのでしょうか。それは免疫力が低下しているからです。

若い人は免疫力が高いので、細菌などの病原体が体内に侵入すると、防御反応が働いて、病原体をやっつけようとして高熱が出ます。これに対し、免疫力が低下している高齢者は、防御反応がそこまで働かないので微熱にとどまるのです。

高齢者の肺炎は高熱が出ず、かぜの症状とよく似ていることが多いので、本人も家族もかぜと勘違いして肺炎と気づかないことが珍しくありません。そして放置しているうちに、重症化することがあるので、注意が必要です。

肺炎だと気づきにくい症状もあります。

息が浅くなる、呼吸が速くなる、ぐったりする、食欲がなくなる、といった症状が3~4日続いたら、肺炎を発症しているかもしれません。

いつものかぜと違うと思ったら、できるだけ早く医療機関を受診したほうがよいでしょう。炎症が進むと治りにくくなってしまうこともあります。

70歳以上で「かぜだと思う」といって受診したけれど、実際は細菌性肺炎だったという方が多いです。

肺炎かどうかを判断するには、聴診器で肺炎に特有の雑音を確認したうえで、血液検査で炎症反応を調べ、エックス線検査やCTで画像を撮るのが一般的です。画像を撮ると、炎症を起こしているところに影が写るので、肺炎であると確定できます。

また、喀痰検査やのどの粘膜の細胞採取で、原因になっている病原体も調べます。肺炎球菌などの細菌は、尿検査でもわかることがあります。

病原体がわかれば治療方針は決定します。例えば、原因となっている病原体が肺炎球菌なら抗菌薬(抗生物質)で治療できます。一方、画像検査で影があり、かつ病原体が特定できない場合は、肺がんや結核、間質性肺炎の可能性を検討することがあります。

肺炎は感染症の1つですが、間質性肺炎はカビや薬剤などのアレルギー、膠原病などの自己免疫疾患で起こることもあります。

画像検査では影が映らないのに、長引くせきを起こす病気もあります。

いずれにしても、長引くせきなどの症状があれば、医療機関を受診することが大切です。

かかりつけの内科や耳鼻科を受診してもせきが長引く場合は、呼吸器内科を受診しましょう。呼吸器内科の専門医は少ないので、近隣に呼吸器専門クリニックがないかもしれません。その場合、日本呼吸器学会ホームページで検索してみてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年2月6日 今日の富士山】

おはようございます。

今日も冬晴れ。風が冷たく凍てつく寒さです。

昨日は静岡市内で2年ぶりの初雪が観測されたそうです。

雪とは無縁のため、1分間舞っただけで速報が出てしまうところが平和で好き^^

今朝の富士山山頂にはふわふわの帽子が…!可愛らしいですね♪

2月は1年の中でも特に多く富士山が見える時期。

寒いけど毎日富士山パワーをもらって頑張れそうです!

暖かくして良い一日をお過ごしください☆

それでは今日は“歯周病”について書いていきます。

歯は食事を楽しむことはもちろん、発音や顔の印象にも大きく関わっています。そんな大切な歯を失う原因の第1位の「歯周病」に、日本の成人の約8割がかかっていることはご存じでしょうか?

歯周病とは、歯の周りの骨や組織が細菌によって破壊される病気です。最初は歯茎の炎症から始まり、放置するとやがて歯を支える骨を破壊します。特に働き盛りの世代では、忙しさの中で口腔ケアが不十分になりやすく、気づかないうちに歯周病が進行してしまうことも少なくありません。

しかし、歯周病が恐ろしいのは単に歯を失うリスクだけではありません。実は全身の健康にも深く関係しています。

糖尿病などの病気と歯周病が同時に発生し、その影響で相互に病状が悪化している場合も。歯と身体はお互いに影響することで、深刻な状態を引き起こすことがあります。

では、歯周病と全身の関係には具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

歯周病菌が歯ぐきの血管を通じて全身に広がることで、血管の炎症を引き起こしたり、心臓の中に菌の塊を作って心臓や脳の血管をふさいでしまうことがあります。

また、糖尿病の患者は免疫力が低下しているため、歯周病が進行しやすくなると同時に、歯周病の慢性的な血管の炎症が血糖値の上下を激しくするという悪循環を引き起こします。

近年、歯周病と認知症、特にアルツハイマー型認知症の進行を助長する可能性が示されてきています。歯周病による慢性的な炎症や酵素が悪影響を与えるとみられ、関連性が研究されています。

若い女性にとっても歯周病のリスクは無視できません。妊娠中はエストロゲンという女性ホルモンのバランスの変化で歯周病にかかりやすくなると言われてます。

歯周病にかかることによって、低体重児および早産のリスクが7倍ほど高くなることも明らかになっています。これは、タバコやアルコール、高齢出産よりもはるかに高いリスクです。

歯周病は生活習慣が一番大きく関係します。以下のような生活習慣の方は、特に歯周病になりやすい傾向があります。ご自身の生活習慣を見直すきっかけにしていただければと思います。

①間食の多い人やタバコを吸っている人

間食が好きで、糖分の多い食べ物や飲み物を頻繁に飲んだり食べたりする人は、歯周病のリスクが高まります。

炭水化物は歯周病菌のエサになりやすく、口のなかに食べ物のカスが残る時間が長いと歯周病菌の繁殖を助長します。そのため、間食の回数を減らすか、間食後にすぐ歯磨きを行うなどして口の中を清潔に保つことが重要です。

また、喫煙者も非喫煙者に比べて歯周病のリスクが非常に高いことが知られています。タバコに含まれる有害物質は歯茎の血流を悪化させ、歯周病菌に対する抵抗力を低下させます。また、喫煙による歯茎の色の変化や出血が少なくなるため、症状が進行していても気づきにくい傾向があります。

②「歯ブラシのみ」で口腔ケアを済ませている人

口腔ケアとして最も一般的なのは、歯ブラシを使った歯磨きだと思います。しかし、実は、歯ブラシを使った歯磨きだけだと、60%しか歯垢を落としきれないと言われています。1日3回、食後に歯ブラシをしていても落としきれない40%の歯の汚れが積み重なることによって、歯周病に繋がってしまいます。

歯垢をきっちり落とすために、デンタルフロス(歯間ブラシでも可)を使うことが理想的です。1日3回フロスをするのが大変であれば、夜1回だけでも十分効果があります。

③次の歯医者の受診日が決まっていない人

歯医者の定期健診を受けてない人は歯周病になりやすいです。歯肉に隠れている歯の部分は完璧に磨くことができないので歯垢がたまり、歯石になってしまいます。

そういった歯石を歯磨きで落とすことはできないので、歯科医院の定期健診で掃除をする必要があります。1年以上歯科検診に行っていない方は、ほぼ歯周病だと思ってよいと思います。

色々問題となる生活習慣を挙げてきましたが、実はなんとなく知っていたというものではなかったでしょうか?

一番難しいことは今の生活習慣を変えることですので、ここでは理想的な対策は一旦置いておいて、まずは一歩踏み出すための実践的な改善策に絞ってお伝えしたいと思います。

・歯科医院に行く

まずは1回「歯のメンテナンスをしたくて」などの理由で歯科医院にいってみましょう。そうすればお口の状況に合わせて今後どうすれば良いか教えてくれると思います。

・フッ素入り歯磨き粉で歯周病を予防

歯磨き粉を選ぶ際には、フッ素が含まれているものを選びましょう。フッ素は、歯の表面を酸に溶けにくい状態に修復し、歯周病菌から歯を守ってくれます。歯の表面が酸で溶けると、歯周病菌が侵入しやすくなりますが、フッ素によって強固な歯を作ることで、虫歯や歯周病の予防につながります。

昨今、ホワイトニング歯磨き粉が人気ですが、ホワイトニング効果があまり期待できないものも多いように感じます。気づかずに歯周病になってしまっている状態でホワイトニングをしても本末転倒なので、まずはフッ素入りの歯磨き粉で歯周病予防をし、歯の健康を基礎からしっかり固めるほうが効果的でしょう。

・夜は歯磨きに加えてフロスを活用

自宅では歯磨きの一環としてフロスを活用して、歯と歯の間にたまった汚れを取り除くことが効果的です。ドラッグストアやコンビニでどれでも良いのでまず買ってみましょう。使い方はYouTubeなどで見て真似するのがよいでしょう。

フロスを使用する際は歯磨き前に使うほうが効果的です。フロスで先に汚れを取り除くことで、歯磨き粉の成分が歯に直接届きやすくなるからです。 もし、1日1回のフロスでもめんどくさいという方は、より簡易なジェットウォッシャーを使ってみましょう。

ジェットウォッシャーとは、細い水流を使って歯と歯の間や歯と歯茎の間を洗浄する手のひらサイズのガジェットです。通販サイトで3000円くらいの価格から販売されているので、手頃に始められます。

歯周病の要因となる歯と歯茎の境目の汚れは、歯ブラシやフロスで取り除くことが難しく、ジェットウォッシャーの水圧で洗い流すことで、より効果的に口腔ケアをすることができます。

歯周病は、初期段階では自覚症状がないため、気づかぬうちに進行してしまっているケースも少なくありません。

日本人の8割がかかっているという厚労省の調査からも、「自分は歯周病だ」という前提で治療を進めたほうが良いでしょう。毎日の口腔ケアや定期的な歯科検診、そして適切な生活習慣の見直しによって、予防しましょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

今日も冬晴れ。風が冷たく凍てつく寒さです。

昨日は静岡市内で2年ぶりの初雪が観測されたそうです。

雪とは無縁のため、1分間舞っただけで速報が出てしまうところが平和で好き^^

今朝の富士山山頂にはふわふわの帽子が…!可愛らしいですね♪

2月は1年の中でも特に多く富士山が見える時期。

寒いけど毎日富士山パワーをもらって頑張れそうです!

暖かくして良い一日をお過ごしください☆

それでは今日は“歯周病”について書いていきます。

歯は食事を楽しむことはもちろん、発音や顔の印象にも大きく関わっています。そんな大切な歯を失う原因の第1位の「歯周病」に、日本の成人の約8割がかかっていることはご存じでしょうか?

歯周病とは、歯の周りの骨や組織が細菌によって破壊される病気です。最初は歯茎の炎症から始まり、放置するとやがて歯を支える骨を破壊します。特に働き盛りの世代では、忙しさの中で口腔ケアが不十分になりやすく、気づかないうちに歯周病が進行してしまうことも少なくありません。

しかし、歯周病が恐ろしいのは単に歯を失うリスクだけではありません。実は全身の健康にも深く関係しています。

糖尿病などの病気と歯周病が同時に発生し、その影響で相互に病状が悪化している場合も。歯と身体はお互いに影響することで、深刻な状態を引き起こすことがあります。

では、歯周病と全身の関係には具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

歯周病菌が歯ぐきの血管を通じて全身に広がることで、血管の炎症を引き起こしたり、心臓の中に菌の塊を作って心臓や脳の血管をふさいでしまうことがあります。

また、糖尿病の患者は免疫力が低下しているため、歯周病が進行しやすくなると同時に、歯周病の慢性的な血管の炎症が血糖値の上下を激しくするという悪循環を引き起こします。

近年、歯周病と認知症、特にアルツハイマー型認知症の進行を助長する可能性が示されてきています。歯周病による慢性的な炎症や酵素が悪影響を与えるとみられ、関連性が研究されています。

若い女性にとっても歯周病のリスクは無視できません。妊娠中はエストロゲンという女性ホルモンのバランスの変化で歯周病にかかりやすくなると言われてます。

歯周病にかかることによって、低体重児および早産のリスクが7倍ほど高くなることも明らかになっています。これは、タバコやアルコール、高齢出産よりもはるかに高いリスクです。

歯周病は生活習慣が一番大きく関係します。以下のような生活習慣の方は、特に歯周病になりやすい傾向があります。ご自身の生活習慣を見直すきっかけにしていただければと思います。

①間食の多い人やタバコを吸っている人

間食が好きで、糖分の多い食べ物や飲み物を頻繁に飲んだり食べたりする人は、歯周病のリスクが高まります。

炭水化物は歯周病菌のエサになりやすく、口のなかに食べ物のカスが残る時間が長いと歯周病菌の繁殖を助長します。そのため、間食の回数を減らすか、間食後にすぐ歯磨きを行うなどして口の中を清潔に保つことが重要です。

また、喫煙者も非喫煙者に比べて歯周病のリスクが非常に高いことが知られています。タバコに含まれる有害物質は歯茎の血流を悪化させ、歯周病菌に対する抵抗力を低下させます。また、喫煙による歯茎の色の変化や出血が少なくなるため、症状が進行していても気づきにくい傾向があります。

②「歯ブラシのみ」で口腔ケアを済ませている人

口腔ケアとして最も一般的なのは、歯ブラシを使った歯磨きだと思います。しかし、実は、歯ブラシを使った歯磨きだけだと、60%しか歯垢を落としきれないと言われています。1日3回、食後に歯ブラシをしていても落としきれない40%の歯の汚れが積み重なることによって、歯周病に繋がってしまいます。

歯垢をきっちり落とすために、デンタルフロス(歯間ブラシでも可)を使うことが理想的です。1日3回フロスをするのが大変であれば、夜1回だけでも十分効果があります。

③次の歯医者の受診日が決まっていない人

歯医者の定期健診を受けてない人は歯周病になりやすいです。歯肉に隠れている歯の部分は完璧に磨くことができないので歯垢がたまり、歯石になってしまいます。

そういった歯石を歯磨きで落とすことはできないので、歯科医院の定期健診で掃除をする必要があります。1年以上歯科検診に行っていない方は、ほぼ歯周病だと思ってよいと思います。

色々問題となる生活習慣を挙げてきましたが、実はなんとなく知っていたというものではなかったでしょうか?

一番難しいことは今の生活習慣を変えることですので、ここでは理想的な対策は一旦置いておいて、まずは一歩踏み出すための実践的な改善策に絞ってお伝えしたいと思います。

・歯科医院に行く

まずは1回「歯のメンテナンスをしたくて」などの理由で歯科医院にいってみましょう。そうすればお口の状況に合わせて今後どうすれば良いか教えてくれると思います。

・フッ素入り歯磨き粉で歯周病を予防

歯磨き粉を選ぶ際には、フッ素が含まれているものを選びましょう。フッ素は、歯の表面を酸に溶けにくい状態に修復し、歯周病菌から歯を守ってくれます。歯の表面が酸で溶けると、歯周病菌が侵入しやすくなりますが、フッ素によって強固な歯を作ることで、虫歯や歯周病の予防につながります。

昨今、ホワイトニング歯磨き粉が人気ですが、ホワイトニング効果があまり期待できないものも多いように感じます。気づかずに歯周病になってしまっている状態でホワイトニングをしても本末転倒なので、まずはフッ素入りの歯磨き粉で歯周病予防をし、歯の健康を基礎からしっかり固めるほうが効果的でしょう。

・夜は歯磨きに加えてフロスを活用

自宅では歯磨きの一環としてフロスを活用して、歯と歯の間にたまった汚れを取り除くことが効果的です。ドラッグストアやコンビニでどれでも良いのでまず買ってみましょう。使い方はYouTubeなどで見て真似するのがよいでしょう。

フロスを使用する際は歯磨き前に使うほうが効果的です。フロスで先に汚れを取り除くことで、歯磨き粉の成分が歯に直接届きやすくなるからです。 もし、1日1回のフロスでもめんどくさいという方は、より簡易なジェットウォッシャーを使ってみましょう。

ジェットウォッシャーとは、細い水流を使って歯と歯の間や歯と歯茎の間を洗浄する手のひらサイズのガジェットです。通販サイトで3000円くらいの価格から販売されているので、手頃に始められます。

歯周病の要因となる歯と歯茎の境目の汚れは、歯ブラシやフロスで取り除くことが難しく、ジェットウォッシャーの水圧で洗い流すことで、より効果的に口腔ケアをすることができます。

歯周病は、初期段階では自覚症状がないため、気づかぬうちに進行してしまっているケースも少なくありません。

日本人の8割がかかっているという厚労省の調査からも、「自分は歯周病だ」という前提で治療を進めたほうが良いでしょう。毎日の口腔ケアや定期的な歯科検診、そして適切な生活習慣の見直しによって、予防しましょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年2月5日 今日の富士山】

おはようございます。

今日もキンキンに冷えてます!静岡県はめったに雪が降りませんが、大雪となっている地方の方々が心配です。

昨日から風が強いですね。陽射しがありがたいです。

富士山もばっちり綺麗に見え、パワーを頂きました!

ホットドリンクと美しい富士山は寒い日のご褒美です^^

体調を崩す人が多い時季。ウイルス予防や乾燥対策も忘れずに、暖かくしてお過ごしください。

週の真ん中水曜日、今週も残り半分頑張っていきましょう!

それでは今日は“リコピン”について書いていきます。

「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど体に良いトマトは、リコピンを多く含む食材としても知られています。

トマトにはリコピンのほかにビタミンCや、必須ミネラルの一つであるカリウムが豊富に含まれています。

トマトの赤色はリコピンの赤。リコピンとはカロテノイドの一つで、赤や黄、橙色などの天然色素です。

さらにトマトにはβカロテンというカロテノイドも含まれます。かぼちゃやニンジン、小松菜などの緑黄色野菜に含まれており、その高い栄養効果はよく知られています。

最近では、カロテノイド自体が強い抗酸化作用をもつことがわかってきました。

抗酸化物質にはカロテノイドの他にポリフェノールがあり、体内で合成される活性酸素の発生やその働きを抑制するなど、活性酸素そのものを取り除く働きがあるのです。

リコピンは他の抗酸化物質よりも活性酸素消去能力がとくに優れているといわれます。そんなリコピンを効率良くたくさん摂るための食べ方をみていきましょう。

トマトをたくさん摂りたい!というのであればトマトジュースがおすすめです。

有名メーカーのトマトジュースは、1缶あたり約3個分のトマトを使用しているとされています。冷やしトマトやサラダにしたトマトも美味しいですが、一度に大量に食べることは難しいですよね。ジュースなら、忙しい朝でも気軽に毎日続けられます。

リコピンは優れた抗酸化物質ですが、体内への吸収がされにくいといわれます。その理由の一つがリコピンの構造にあたると考えられていますが、加熱することで吸収力がアップすることがわかっています。

リコピンは熱に強いので加熱しても成分はすぐに変化しませんが、構造が変化し体内での吸収量・蓄積量が上がります。

そのためトマトを生でそのまま食べるより、加熱調理をしたホールトマトなどのトマト加工品の方が効率的に体に取り込めるのです。

トマトのリコピンは脂溶性なので、油や牛乳と一緒に摂取することで体内の吸収力がさらに向上します。

トマトパスタやミートソース、ミネストローネなどはまさにトマトをたくさん使う上にリコピンも効率よく摂れる料理です。トマトとオリーブオイルをふんだんに使ったイタリア料理は、美味しい上に健康にも良いとは嬉しいですね。

またトマトジュースも冷たいまま飲むのではなく、少し温めてオリーブオイルを少したらす他、牛乳を混ぜて飲むとさらに良いでしょう。

トマトにはたくさんの素晴らしい効果がありますが、食べ過ぎには少し注意が必要です。夏野菜のトマトは、体を冷やす食べ物として分類されます。そのため、食べ過ぎると体が冷えて、お腹を壊してしまうことがります。

生のトマトだけでなく、トマトケチャップやピューレなどトマト加工品も上手に活用し、食生活でリコピンを効率的に摂っていきたいですね。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

今日もキンキンに冷えてます!静岡県はめったに雪が降りませんが、大雪となっている地方の方々が心配です。

昨日から風が強いですね。陽射しがありがたいです。

富士山もばっちり綺麗に見え、パワーを頂きました!

ホットドリンクと美しい富士山は寒い日のご褒美です^^

体調を崩す人が多い時季。ウイルス予防や乾燥対策も忘れずに、暖かくしてお過ごしください。

週の真ん中水曜日、今週も残り半分頑張っていきましょう!

それでは今日は“リコピン”について書いていきます。

「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど体に良いトマトは、リコピンを多く含む食材としても知られています。

トマトにはリコピンのほかにビタミンCや、必須ミネラルの一つであるカリウムが豊富に含まれています。

トマトの赤色はリコピンの赤。リコピンとはカロテノイドの一つで、赤や黄、橙色などの天然色素です。

さらにトマトにはβカロテンというカロテノイドも含まれます。かぼちゃやニンジン、小松菜などの緑黄色野菜に含まれており、その高い栄養効果はよく知られています。

最近では、カロテノイド自体が強い抗酸化作用をもつことがわかってきました。

抗酸化物質にはカロテノイドの他にポリフェノールがあり、体内で合成される活性酸素の発生やその働きを抑制するなど、活性酸素そのものを取り除く働きがあるのです。

リコピンは他の抗酸化物質よりも活性酸素消去能力がとくに優れているといわれます。そんなリコピンを効率良くたくさん摂るための食べ方をみていきましょう。

トマトをたくさん摂りたい!というのであればトマトジュースがおすすめです。

有名メーカーのトマトジュースは、1缶あたり約3個分のトマトを使用しているとされています。冷やしトマトやサラダにしたトマトも美味しいですが、一度に大量に食べることは難しいですよね。ジュースなら、忙しい朝でも気軽に毎日続けられます。

リコピンは優れた抗酸化物質ですが、体内への吸収がされにくいといわれます。その理由の一つがリコピンの構造にあたると考えられていますが、加熱することで吸収力がアップすることがわかっています。

リコピンは熱に強いので加熱しても成分はすぐに変化しませんが、構造が変化し体内での吸収量・蓄積量が上がります。

そのためトマトを生でそのまま食べるより、加熱調理をしたホールトマトなどのトマト加工品の方が効率的に体に取り込めるのです。

トマトのリコピンは脂溶性なので、油や牛乳と一緒に摂取することで体内の吸収力がさらに向上します。

トマトパスタやミートソース、ミネストローネなどはまさにトマトをたくさん使う上にリコピンも効率よく摂れる料理です。トマトとオリーブオイルをふんだんに使ったイタリア料理は、美味しい上に健康にも良いとは嬉しいですね。

またトマトジュースも冷たいまま飲むのではなく、少し温めてオリーブオイルを少したらす他、牛乳を混ぜて飲むとさらに良いでしょう。

トマトにはたくさんの素晴らしい効果がありますが、食べ過ぎには少し注意が必要です。夏野菜のトマトは、体を冷やす食べ物として分類されます。そのため、食べ過ぎると体が冷えて、お腹を壊してしまうことがります。

生のトマトだけでなく、トマトケチャップやピューレなどトマト加工品も上手に活用し、食生活でリコピンを効率的に摂っていきたいですね。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年2月4日 今日の富士山】

おはようございます。

今季最強寒波到来の今朝は、雲一つない快晴!

雪化粧姿の富士山を鮮明に見られました!

やはりちゃんと富士山を眺められると良い一日になる気がします^^

陽射しもたっぷりでありがたいですね♪

ただ県内で強風警報が出ているとろもあります。このあと風がもっと強くなる予報なので、しっかり寒さ対策をしてお出かけください!

入試シーズンですね。寒さに負けずに受験生の皆さんベストを尽くしてください!

今日も体調に気をつけて頑張っていきましょう!

それでは今日は“食べ方が下手な猫”について書いていきます。

口からポロポロとご飯をこぼす猫に、床に落として食べる猫。猫は不器用なのでしょうか?

毎日のこととなると目に余る光景かもしれませんが、叱るのはちょっと待ってください!猫の食べ方が汚くなりがちなのには家猫ならではの事情があります。

1.歯の構造によるもの

猫は本来、生きた獲物を捕らえて食べる動物です。肉をこそげ取る都合から、全体的に歯が尖っています。

奥歯自体も食べ物をすり潰す構造にはなっていないので、ドライフードを噛もうとしても上手に噛み砕くことができず、こぼれ落ちてしまうことがあります。

現在食べているフードでむせてしまう、もしくは吐き戻しが多いなどの不都合があれば粒が小さなものに変更してみると良いでしょう。ウエットフードも食べやすいと思います。

野生の猫もそうなのですが、基本的に猫は食べ物を丸呑みしています。よって、少しでも食べやすい形状のほうが安全に食べることができます。

特に問題がないのであれば、おぼんを使用することで後片付けが楽になるようにしてみてください。

2.野生の名残り

猫の食事スタイルの特徴として、こそげ取った肉を一度地面に置くという習性があります。いくら丸呑みするとはいえ、一口大に裂かなければ窒息してしまうからです。

ドライフードを食べる際も同様に、お皿から一旦こぼしたものを食べる猫がいます。これはまさに野生の名残りによるもの。 一種の癖のようなものなので、大目に見て見守るようにしてあげましょう。

3.ヒゲが器に触れるのがイヤ 猫にとってはセンサーの役割を果たすヒゲ。生きるうえで欠かせない存在でありながら、家猫の食事スタイルでは邪魔になることがあります。 特に感覚が鋭く繊細な猫は、食器にヒゲが触れることを嫌がります。これは相当なストレスがかかっているので、食べることに躊躇う仕草が見られたら、器を変えてみてください。

平べったい形状で、なおかつ楕円形のものがおすすめです。それでも尚、食べたいのに食べられない状態が続くようであれば、他に原因があるかもしれません。 4.お口のトラブル

猫の口腔内は虫歯菌が育たないため、虫歯になることはありません。しかしながら、歯垢の蓄積による歯のダメージや歯周病になるリスクは持っています。

また、何らかの病気によって口内炎や舌炎が生じることがあります。このようにお口のトラブルを抱えた猫は、上手に食べることができなくてなります。

ここ最近で急激に食べ方が下手になったと感じる場合や、空腹でありながらも食べることに抵抗がありそうな場合は、一度診察を受けるようにしてください。

猫の口内炎は難治性といって、治りにくい場合があります。早期発見・早期治療に結びつけるためにも、日々の食事をよく見守ってあげましょう。

皆様の愛猫の食べ方はいかがですか。やはり下手だと感じることはありますか。 猫は生粋の肉食動物であるがゆえに、家猫として適応しにくい部分があります。とはいえ、生肉を与えるのはリスクが大きいので避けたほうが無難です。

粒の大きさの相性が良いドライフードに切替える・器の形状を変える・後片付けがしやすい工夫をするなどの策を講じてみてください。 ちなみに下を向いて食べる直置きでは食道が狭くなり、吐き戻しが多くなることがあります。形状とともに、器の高さも見直してみると良いでしょう。

最後の項目でも紹介したように、お口のトラブルが原因で食べ方に変化が出てくる猫もいます。毎日さりげなく様子を見てあげることも大切です。異変があれば、早めに診察を受けてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

今季最強寒波到来の今朝は、雲一つない快晴!

雪化粧姿の富士山を鮮明に見られました!

やはりちゃんと富士山を眺められると良い一日になる気がします^^

陽射しもたっぷりでありがたいですね♪

ただ県内で強風警報が出ているとろもあります。このあと風がもっと強くなる予報なので、しっかり寒さ対策をしてお出かけください!

入試シーズンですね。寒さに負けずに受験生の皆さんベストを尽くしてください!

今日も体調に気をつけて頑張っていきましょう!

それでは今日は“食べ方が下手な猫”について書いていきます。

口からポロポロとご飯をこぼす猫に、床に落として食べる猫。猫は不器用なのでしょうか?

毎日のこととなると目に余る光景かもしれませんが、叱るのはちょっと待ってください!猫の食べ方が汚くなりがちなのには家猫ならではの事情があります。

1.歯の構造によるもの

猫は本来、生きた獲物を捕らえて食べる動物です。肉をこそげ取る都合から、全体的に歯が尖っています。

奥歯自体も食べ物をすり潰す構造にはなっていないので、ドライフードを噛もうとしても上手に噛み砕くことができず、こぼれ落ちてしまうことがあります。

現在食べているフードでむせてしまう、もしくは吐き戻しが多いなどの不都合があれば粒が小さなものに変更してみると良いでしょう。ウエットフードも食べやすいと思います。

野生の猫もそうなのですが、基本的に猫は食べ物を丸呑みしています。よって、少しでも食べやすい形状のほうが安全に食べることができます。

特に問題がないのであれば、おぼんを使用することで後片付けが楽になるようにしてみてください。

2.野生の名残り

猫の食事スタイルの特徴として、こそげ取った肉を一度地面に置くという習性があります。いくら丸呑みするとはいえ、一口大に裂かなければ窒息してしまうからです。

ドライフードを食べる際も同様に、お皿から一旦こぼしたものを食べる猫がいます。これはまさに野生の名残りによるもの。 一種の癖のようなものなので、大目に見て見守るようにしてあげましょう。

3.ヒゲが器に触れるのがイヤ 猫にとってはセンサーの役割を果たすヒゲ。生きるうえで欠かせない存在でありながら、家猫の食事スタイルでは邪魔になることがあります。 特に感覚が鋭く繊細な猫は、食器にヒゲが触れることを嫌がります。これは相当なストレスがかかっているので、食べることに躊躇う仕草が見られたら、器を変えてみてください。

平べったい形状で、なおかつ楕円形のものがおすすめです。それでも尚、食べたいのに食べられない状態が続くようであれば、他に原因があるかもしれません。 4.お口のトラブル

猫の口腔内は虫歯菌が育たないため、虫歯になることはありません。しかしながら、歯垢の蓄積による歯のダメージや歯周病になるリスクは持っています。

また、何らかの病気によって口内炎や舌炎が生じることがあります。このようにお口のトラブルを抱えた猫は、上手に食べることができなくてなります。

ここ最近で急激に食べ方が下手になったと感じる場合や、空腹でありながらも食べることに抵抗がありそうな場合は、一度診察を受けるようにしてください。

猫の口内炎は難治性といって、治りにくい場合があります。早期発見・早期治療に結びつけるためにも、日々の食事をよく見守ってあげましょう。

皆様の愛猫の食べ方はいかがですか。やはり下手だと感じることはありますか。 猫は生粋の肉食動物であるがゆえに、家猫として適応しにくい部分があります。とはいえ、生肉を与えるのはリスクが大きいので避けたほうが無難です。

粒の大きさの相性が良いドライフードに切替える・器の形状を変える・後片付けがしやすい工夫をするなどの策を講じてみてください。 ちなみに下を向いて食べる直置きでは食道が狭くなり、吐き戻しが多くなることがあります。形状とともに、器の高さも見直してみると良いでしょう。

最後の項目でも紹介したように、お口のトラブルが原因で食べ方に変化が出てくる猫もいます。毎日さりげなく様子を見てあげることも大切です。異変があれば、早めに診察を受けてください。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年1月31日 今日の富士山】

おはようございます。

今朝も冷えてますね。風がないのが何よりの救い。

富士山はばっちり綺麗な姿でお目見え!

強風の日が続いたので雪が少なくなっているように見えます。

明日からんも週末は冷え込みが厳しくなるようなので、また雪が増えるかもしれませんね!

朝からくしゃみが出るので今日は花粉がたくさん飛散してる気がします。花粉症の方は対策を忘れずにお出かけください。

あっという間に1月最終日。慌しい中でも休息をとりつつ、最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“リンゴの追熟力”について書いていきます。

果物は追熟した状態のものが美味しいですが、完全に熟した状態で収穫してから店頭に並べようとすると、種類によってはすぐに傷んでしまうため、輸送が難しいといわれています。

実際、販売されている果物には、未熟なうちに収穫し、人為的に熟させているものが多い。このように、収穫してから人工的に熟させることを、追熟と呼んでいます。

追熟させる果物で有名なのはバナナ。日本で店頭に並ぶバナナのほとんどは、フィリピン、台湾、南米から輸入されたものですが、熟すとやわらかくなるため輸送に適しません。

また、熟したバナナには、日本に生息しない害虫がつく可能性があるため、輸入が禁止されています。そこで日本に到着後、追熟ホルモンとも呼ばれる「エチレン」をかけることで人工的に熟させていますが、じつは果物の中には、このエチレンを大量に発するものがあります。

多くのエチレンを発することで有名な果物が、リンゴです。

たとえば、バナナと熟したリンゴを同じ箱に入れておくと、別の箱に入れておいた場合に比べ、バナナの熟成が格段に早くなります。

ただし、短時間で果物を「食べ頃」にしてくれる半面、追熟=老化を進めることになるため、やり過ぎると傷んでしまうこともあるので要注意。

ちなみに、エチレンには果物の追熟を促進する一方で、ジャガイモなどの発芽を抑制する効果があります。

特にジャガイモの芽には、天然の毒素であるソラニンが多く含まれており、食べると吐き気や下痢を起こすこともあるため、あまり芽が伸びてしまうと食べられなくなります。そこで、ジャガイモを保存する場合には、新聞紙などに包んでリンゴと一緒に箱に入れておくと、長期保存することができます。

りんごは食べるのも美味しい果物ですが、エチレンガスを多く発生させる特性もうまく活用できるといいですね。

りんごを新鮮で長持ちさせるためには、0~5℃程度の低温で保存し、ペーパータオルや新聞紙で包んで乾燥から守り冷蔵庫に入れて保存しましょう。他の食品へのエチレンガスの影響が心配なときにはビニール袋に入れて口を閉じるなどの対策をお忘れなく。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

今朝も冷えてますね。風がないのが何よりの救い。

富士山はばっちり綺麗な姿でお目見え!

強風の日が続いたので雪が少なくなっているように見えます。

明日からんも週末は冷え込みが厳しくなるようなので、また雪が増えるかもしれませんね!

朝からくしゃみが出るので今日は花粉がたくさん飛散してる気がします。花粉症の方は対策を忘れずにお出かけください。

あっという間に1月最終日。慌しい中でも休息をとりつつ、最後まで頑張っていきましょう!

それでは今日は“リンゴの追熟力”について書いていきます。

果物は追熟した状態のものが美味しいですが、完全に熟した状態で収穫してから店頭に並べようとすると、種類によってはすぐに傷んでしまうため、輸送が難しいといわれています。

実際、販売されている果物には、未熟なうちに収穫し、人為的に熟させているものが多い。このように、収穫してから人工的に熟させることを、追熟と呼んでいます。

追熟させる果物で有名なのはバナナ。日本で店頭に並ぶバナナのほとんどは、フィリピン、台湾、南米から輸入されたものですが、熟すとやわらかくなるため輸送に適しません。

また、熟したバナナには、日本に生息しない害虫がつく可能性があるため、輸入が禁止されています。そこで日本に到着後、追熟ホルモンとも呼ばれる「エチレン」をかけることで人工的に熟させていますが、じつは果物の中には、このエチレンを大量に発するものがあります。

多くのエチレンを発することで有名な果物が、リンゴです。

たとえば、バナナと熟したリンゴを同じ箱に入れておくと、別の箱に入れておいた場合に比べ、バナナの熟成が格段に早くなります。

ただし、短時間で果物を「食べ頃」にしてくれる半面、追熟=老化を進めることになるため、やり過ぎると傷んでしまうこともあるので要注意。

ちなみに、エチレンには果物の追熟を促進する一方で、ジャガイモなどの発芽を抑制する効果があります。

特にジャガイモの芽には、天然の毒素であるソラニンが多く含まれており、食べると吐き気や下痢を起こすこともあるため、あまり芽が伸びてしまうと食べられなくなります。そこで、ジャガイモを保存する場合には、新聞紙などに包んでリンゴと一緒に箱に入れておくと、長期保存することができます。

りんごは食べるのも美味しい果物ですが、エチレンガスを多く発生させる特性もうまく活用できるといいですね。

りんごを新鮮で長持ちさせるためには、0~5℃程度の低温で保存し、ペーパータオルや新聞紙で包んで乾燥から守り冷蔵庫に入れて保存しましょう。他の食品へのエチレンガスの影響が心配なときにはビニール袋に入れて口を閉じるなどの対策をお忘れなく。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年2月3日 今日の富士山】

おはようございます。

週明け月曜日!週末の雨で化粧直しした富士山がお目見えです^^

雪と雲が同化して見づらいですが、うっすら雲の帽子を被ってます。

予報では一日曇り。雨の心配はなさそうです。

節分が終わり暦の上では立春ですが、まだまだ寒いですね!

大寒波到来で今週も寒い日が続きそうです。

今にも雪が降り出しそうな空模様の月曜日、富士山パワーを注入し、最高に暖かくして乗り越えていきましょう!

それでは今日は“節分の雑学”について書いていきます。

節分は、立春の前日に一年の無病息災を願うための行事です。豆まきをしたり恵方巻きを食べたりと、家族みんなで過ごせる楽しい行事のひとつではないでしょうか。

節分は”豆まきをして鬼を追い払う日”としておなじみですが、実は地域や時代によってさまざまな風習があります。

節分にまつわるおもしろい雑学をご紹介します。

【1】節分は旧正月のこと…ではない

節分と旧正月と立春はごっちゃになりがちですが別物です。旧正月は「旧暦における元日」、節分は「立春の前日」で、時期は近いものの異なる日であることを覚えておきましょう。

【2】鬼に角があり虎柄パンツをはくのは鬼門が丑寅の方角だからである

陰陽五行思想では、十二支の動物に北から時計回りに方角が割り当てられます。鬼の出入り口にあたる東北は丑寅の方角なので、ここから『鬼には牛のような角があって、虎柄のパンツをはいている』という設定が生まれたそうです。一般に信じられている鬼のビジュアルが実は十二支に由来するという豆知識です。よって、「鬼=角に虎パンツ」という認識が定着したのは、陰陽道が盛んだった平安時代以降といわれています。

【3】ワタナベ姓と坂田姓の人は豆をまかなくてもよい

平安時代、酒呑童子の家来・茨木童子の腕を切り落としたのが、源頼光の四天王・渡辺綱だから。金太郎さん=坂田金時も頼光四天王の一人だから。鬼はワタナベさんと坂田さんが怖いという豆知識です。その後、茨木童子が腕を取り戻した場所といわれる宮城県村田町では、鬼が逃げないよう「鬼は内、福も内」というかけ声を使うそうです。

【4】恵方巻きのルーツは大阪だといわれている

『その年の歳徳神がいる方角に向かって太巻きを黙って食べる』みたいな習慣は大阪で生まれたといわれてます。今やコンビニでおなじみの恵方巻きは大阪にルーツがあるという豆知識です。風習としては江戸時代からあるといわれていますが、現在のブームはコンビニ発。1983年に関西のファミリーマートが最初に手がけたそうです。

【5】節分自体は、実は年に4回ある

稲作では春が一番大事だから、立春の前日の節分が特別視されました。節分は季節の変わり目ごとに年4回あるという豆知識です。つまり例年5月7日頃の立夏、8月7日頃の立秋、11月7日頃の立冬のそれぞれ前日もまた「節分」だと言えるのです。

【6】北海道や東北では落花生をまく

主に北海道や東北では殻付きのままのピーナツをまきます。地域によっては大豆の代わりに落花生をまくという豆知識です。諸説ありますが、「掃除が楽」、「拾って食べられる」、「秋冬に採れる落花生は栄養価が高い」ことから昭和30年代に北海道から広まったといわれているようです。

【7】豆は芽が出ると困るので炒り豆を使う

炒っていない豆を使うと拾いきれなかったものから芽が出て庭で育ってしまうため。芽を出さないように炒り豆を用いるという豆知識です。なお、「豆は年の数だけ食べるもの」といわれていますが、その年齢は「数え年(生まれた時を1歳として、毎年1月1日に歳をとる)でカウントする」ということも押さえておきましょう。

【8】節分は毎年2月3日とは限らない

節分の日付は年によって変動するという豆知識です。そもそも「節分は立春の前日」と記憶しておくのがシンプルで分かりやすいでしょう。

【9】豆は「魔目」ともかけていて、鬼の目を狙うものである

豆は鬼の目を狙うものだという豆知識です。節分は平安時代、鞍馬山で、祈祷師が炒り豆で鬼の目をつぶして災厄を逃れたのが起源とされるなど、諸説あるようです。

今回ご紹介した豆知識には、いわゆる俗説も含まれるため、「諸説ある」という点をご理解いただければと存じます。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

週明け月曜日!週末の雨で化粧直しした富士山がお目見えです^^

雪と雲が同化して見づらいですが、うっすら雲の帽子を被ってます。

予報では一日曇り。雨の心配はなさそうです。

節分が終わり暦の上では立春ですが、まだまだ寒いですね!

大寒波到来で今週も寒い日が続きそうです。

今にも雪が降り出しそうな空模様の月曜日、富士山パワーを注入し、最高に暖かくして乗り越えていきましょう!

それでは今日は“節分の雑学”について書いていきます。

節分は、立春の前日に一年の無病息災を願うための行事です。豆まきをしたり恵方巻きを食べたりと、家族みんなで過ごせる楽しい行事のひとつではないでしょうか。

節分は”豆まきをして鬼を追い払う日”としておなじみですが、実は地域や時代によってさまざまな風習があります。

節分にまつわるおもしろい雑学をご紹介します。

【1】節分は旧正月のこと…ではない

節分と旧正月と立春はごっちゃになりがちですが別物です。旧正月は「旧暦における元日」、節分は「立春の前日」で、時期は近いものの異なる日であることを覚えておきましょう。

【2】鬼に角があり虎柄パンツをはくのは鬼門が丑寅の方角だからである

陰陽五行思想では、十二支の動物に北から時計回りに方角が割り当てられます。鬼の出入り口にあたる東北は丑寅の方角なので、ここから『鬼には牛のような角があって、虎柄のパンツをはいている』という設定が生まれたそうです。一般に信じられている鬼のビジュアルが実は十二支に由来するという豆知識です。よって、「鬼=角に虎パンツ」という認識が定着したのは、陰陽道が盛んだった平安時代以降といわれています。

【3】ワタナベ姓と坂田姓の人は豆をまかなくてもよい

平安時代、酒呑童子の家来・茨木童子の腕を切り落としたのが、源頼光の四天王・渡辺綱だから。金太郎さん=坂田金時も頼光四天王の一人だから。鬼はワタナベさんと坂田さんが怖いという豆知識です。その後、茨木童子が腕を取り戻した場所といわれる宮城県村田町では、鬼が逃げないよう「鬼は内、福も内」というかけ声を使うそうです。

【4】恵方巻きのルーツは大阪だといわれている

『その年の歳徳神がいる方角に向かって太巻きを黙って食べる』みたいな習慣は大阪で生まれたといわれてます。今やコンビニでおなじみの恵方巻きは大阪にルーツがあるという豆知識です。風習としては江戸時代からあるといわれていますが、現在のブームはコンビニ発。1983年に関西のファミリーマートが最初に手がけたそうです。

【5】節分自体は、実は年に4回ある

稲作では春が一番大事だから、立春の前日の節分が特別視されました。節分は季節の変わり目ごとに年4回あるという豆知識です。つまり例年5月7日頃の立夏、8月7日頃の立秋、11月7日頃の立冬のそれぞれ前日もまた「節分」だと言えるのです。

【6】北海道や東北では落花生をまく

主に北海道や東北では殻付きのままのピーナツをまきます。地域によっては大豆の代わりに落花生をまくという豆知識です。諸説ありますが、「掃除が楽」、「拾って食べられる」、「秋冬に採れる落花生は栄養価が高い」ことから昭和30年代に北海道から広まったといわれているようです。

【7】豆は芽が出ると困るので炒り豆を使う

炒っていない豆を使うと拾いきれなかったものから芽が出て庭で育ってしまうため。芽を出さないように炒り豆を用いるという豆知識です。なお、「豆は年の数だけ食べるもの」といわれていますが、その年齢は「数え年(生まれた時を1歳として、毎年1月1日に歳をとる)でカウントする」ということも押さえておきましょう。

【8】節分は毎年2月3日とは限らない

節分の日付は年によって変動するという豆知識です。そもそも「節分は立春の前日」と記憶しておくのがシンプルで分かりやすいでしょう。

【9】豆は「魔目」ともかけていて、鬼の目を狙うものである

豆は鬼の目を狙うものだという豆知識です。節分は平安時代、鞍馬山で、祈祷師が炒り豆で鬼の目をつぶして災厄を逃れたのが起源とされるなど、諸説あるようです。

今回ご紹介した豆知識には、いわゆる俗説も含まれるため、「諸説ある」という点をご理解いただければと存じます。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年1月30日 今日の富士山】

おはようございます。

玄関ドアを開けた途端、寒すぎて体が氷のようになりました。

朝は暖房の効いた部屋からの温度差が怖ろしい…。

ヒートショック、寒暖差アレルギーなどに気をつけていきましょう!

そんな今日は雲一つない快晴☆久しぶりにスッキリ富士山が見えました!

青空に映える富士山!この風景は誰しも目を奪われますね^^

壮大な自然はストレスホルモンを減少させる効果もあります。

富士山の雄大さを見ると、日々の悩みがちっぽけに思えることもあります。思い悩んだり、イライラしたりする時は一度富士山を眺めてみてください^^

木曜日も暖かい飲み物で体を温めつつ頑張っていきましょう!

それでは今日は“痛風リスクを下げる食べ物”について書いていきます。

カロリーが低いとされ、ヘルシーなイメージがある「鶏肉」。ダイエット向きの食材といわれることもあり、日々食べ続けている人は多いと思います。一方、ネット上では「鶏肉を食べ過ぎると痛風になりやすい」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。

そもそも、鶏肉はタンパク質が豊富で低カロリーな食材なのでしょうか。

部位によっても違うのですが、特にささ身は低カロリーでタンパク質が豊富な部位と言えます。その次がむね肉で、モモなどは脂質が多い分、少しカロリーが高いといった感じですね。カロリーを抑えて鶏肉を食べたい場合は、ささ身を選ぶと良いと思います。

痛風は『プリン体』という成分を摂取することで発症しやすいといわれているのですが、鶏肉に含まれているプリン体の量は部位によって異なります。80グラム当たりのプリン体の含有量を比較した場合、最もプリン体が多く含まれているのはレバーで250ミリグラムです。一方、ササミは123ミリグラム、ムネは113ミリグラム、手羽110ミリグラム、モモ98ミリグラムとかなり差があります。

プリン体の1日における摂取量の目安は400ミリグラムなので、レバーと他の部位を同時に食べてしまうと、目安量を超えてしまう計算になります。

プリン体は肝臓で尿酸に分解されるのですが、この分解が追いつかなくなったり、肝臓の働きが悪くなったりすると、尿酸値が上がって痛風になります。ですから、尿酸の分解や排出を助けてくれるキノコ類や海藻類などと一緒に食べると良いでしょう。

また、ニンジンやトマトなど、プリン体の含有量が少ない食べ物を選んでいただくのも一つの方法です。肉を食べたい場合は、鶏よりも豚やラムなどのお肉の方がプリン体の含有量は少なめです。

鶏肉がヘルシーで健康的な食材であることは間違いありませんが、部位によってはプリン体の含有量が多いことが分かりました。

「レバーと他の部位を同時に食べない」「プリン体の含有量が低い食材を一緒に食べる」など、食材の組み合わせを意識できると良いですね。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

玄関ドアを開けた途端、寒すぎて体が氷のようになりました。

朝は暖房の効いた部屋からの温度差が怖ろしい…。

ヒートショック、寒暖差アレルギーなどに気をつけていきましょう!

そんな今日は雲一つない快晴☆久しぶりにスッキリ富士山が見えました!

青空に映える富士山!この風景は誰しも目を奪われますね^^

壮大な自然はストレスホルモンを減少させる効果もあります。

富士山の雄大さを見ると、日々の悩みがちっぽけに思えることもあります。思い悩んだり、イライラしたりする時は一度富士山を眺めてみてください^^

木曜日も暖かい飲み物で体を温めつつ頑張っていきましょう!

それでは今日は“痛風リスクを下げる食べ物”について書いていきます。

カロリーが低いとされ、ヘルシーなイメージがある「鶏肉」。ダイエット向きの食材といわれることもあり、日々食べ続けている人は多いと思います。一方、ネット上では「鶏肉を食べ過ぎると痛風になりやすい」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。

そもそも、鶏肉はタンパク質が豊富で低カロリーな食材なのでしょうか。

部位によっても違うのですが、特にささ身は低カロリーでタンパク質が豊富な部位と言えます。その次がむね肉で、モモなどは脂質が多い分、少しカロリーが高いといった感じですね。カロリーを抑えて鶏肉を食べたい場合は、ささ身を選ぶと良いと思います。

痛風は『プリン体』という成分を摂取することで発症しやすいといわれているのですが、鶏肉に含まれているプリン体の量は部位によって異なります。80グラム当たりのプリン体の含有量を比較した場合、最もプリン体が多く含まれているのはレバーで250ミリグラムです。一方、ササミは123ミリグラム、ムネは113ミリグラム、手羽110ミリグラム、モモ98ミリグラムとかなり差があります。

プリン体の1日における摂取量の目安は400ミリグラムなので、レバーと他の部位を同時に食べてしまうと、目安量を超えてしまう計算になります。

プリン体は肝臓で尿酸に分解されるのですが、この分解が追いつかなくなったり、肝臓の働きが悪くなったりすると、尿酸値が上がって痛風になります。ですから、尿酸の分解や排出を助けてくれるキノコ類や海藻類などと一緒に食べると良いでしょう。

また、ニンジンやトマトなど、プリン体の含有量が少ない食べ物を選んでいただくのも一つの方法です。肉を食べたい場合は、鶏よりも豚やラムなどのお肉の方がプリン体の含有量は少なめです。

鶏肉がヘルシーで健康的な食材であることは間違いありませんが、部位によってはプリン体の含有量が多いことが分かりました。

「レバーと他の部位を同時に食べない」「プリン体の含有量が低い食材を一緒に食べる」など、食材の組み合わせを意識できると良いですね。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

【2025年1月29日 今日の富士山】

おはようございます。

今朝は少し霞がかっていますが、真っ白雪化粧姿の富士山が見られました♪

朝陽に照らされると美しさが増しますね^^

今日も風が冷たくて冷え冷えです。思わずホットドリンクを通勤途中に買いました。

あったかグッズを駆使して体を冷やさないようにお過ごしください。

まだまだインフルエンザも流行っているし、寒暖差で体調を崩しやすい時期です。

免疫力を上げるために、バランスの良い食事、良質な睡眠、体を冷やさないことを心がけてくださいね。

今月も残り3日ですが、無理せず頑張っていきましょう!

それでは今日は“プロテイン”について書いていきます。

プロテインは元々、アスリートが筋肉増強などの目的で摂取するものでした。しかし近年、美容や健康のためにプロテインを摂取する女性やシニアが増えています。コロナ禍を経て健康志向が高まったことが関係しているようです。

「プロテイン(protein:タンパク質)」とは、タンパク質の摂取を目的とした栄養補助食品のことをいいます。

タンパク質自体は牛乳や卵、肉、魚など多くの食品に含まれているので、普段の食事からも摂取することは可能です。ただ、日々忙しくて食事を抜くことが多かったり、加齢で食欲が低下したりして十分な食事量がとれないでいると、体に必要な量が不足してしまうことがあります。

タンパク質は、全身の組織や免疫、代謝などに関与する重要な栄養素です。不足してしまうと、筋力の低下や肌・髪・爪のトラブル、不安感やイライラなど、心身ともにさまざまな影響が出る可能性があります。

特にシニアの場合は、タンパク質不足が「フレイル(要介護状態になるリスクが高い状態)」につながる恐れがあるといわれています。

コロナ禍をきっかけに健康志向の人が増えたことで、こうしたタンパク質不足にも目が向けられるようになりました。現在プロテインが注目されているのも、三食バランスの良い食事を用意することが難しい人や、食が細くて十分な量を食べられない人でも栄養を補いやすいためです。

プロテインを大別すると、「動物性プロテイン」と「植物性プロテイン」の2種類に分けられます。

【動物性プロテイン】

主に「ホエイプロテイン」と「カゼインプロテイン」の2種類があります。

ただし、牛乳アレルギーの人は摂取できません。また、乳糖不耐症(牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる体質)の人が摂取するとお腹を壊してしまうリスクがありますので、これらに該当する人は後述する「ソイプロテイン」を選びましょう。

・ホエイプロテイン

特長:体内での吸収が早い

主成分である「ホエイ(乳清)」は、牛乳の成分が分離したもの。たまにヨーグルトの表面に水がたまっていることがありますが、これがホエイです。ホエイには水溶性タンパク質のほか、ビタミンやミネラルなども豊富に含まれていて、栄養価が高いとされています。

ホエイから作られるホエイプロテインは水に溶けやすく、体内での吸収がスムーズです。運動後など、速やかにタンパク質を摂取したいシーンに適しています。

・カゼインプロテイン

特長:腹持ちがいい

主成分である「カゼイン」は、乳タンパク質の約80%を占める不溶性タンパク質です。

胃酸で凝固する性質があり、消化・吸収がゆっくり進むので、満腹感が長持ちしやすいというメリットがあります。

そのため、カゼインプロテインはダイエット時におすすめです。間食に取り入れたり、普段の食事と置き換えたりして摂取するとよいでしょう。

【植物性プロテイン】

大豆由来の「ソイプロテイン」が一般的です。アレルギーや体質により、牛乳由来のプロテインが摂取できない人に適しています。

デメリットは、動物性プロテインと比べると風味のクセが強いことです。人によっては飲みにくいと感じるかもしれません。

・ソイプロテイン

特長:大豆イソフラボンが豊富

大豆を原料とするプロテインで、女性ホルモンの「エストロゲン」と似た働きをする成分「大豆イソフラボン」を豊富に含みます。

そのため、エストロゲンの分泌が減少する更年期の女性に特におすすめです。

プロテインは粉末タイプやドリンクタイプなど、さまざまな形状があります。個人のライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

・粉末タイプ

最もメジャーなタイプのプロテインです。水や牛乳に溶かして飲むのが一般的ですが、ヨーグルトやスムージーに混ぜて摂取するという方法もあります。

粉末タイプのプロテインは、自分で摂取量を調節できる一方、シェイカーなどを使って毎回混ぜる手間がかかります。また、製品によってはダマになりやすく、飲みづらいと感じるかもしれません。

・ドリンクタイプ

コンビニのドリンクコーナーでよく見かけるプロテイン。

混ぜる手間がかからずいつでもすぐに飲めるので、特に忙しい人におすすめです。

そのまま飲むのはもちろん、シリアルに牛乳の代わりに注いで摂取することもできます。

・バータイプ

食べきりタイプのプロテイン。持ち運びしやすく、いつでもどこでも手軽に食べられるのが魅力です。

お菓子感覚で食べられるので、普段の間食と置き換えることもできます。

・ゼリータイプ

ゼリー飲料タイプやスティックタイプのものがあります。こちらも持ち運びしやすく、外出先でも飲むことが可能です。

製品にもよりますが、プロテインは味や舌触りにクセがあることも多く、せっかく買っても口に合わないということもあり得ます。

事前にSNSや通販サイトで口コミを確認してから買うとよいでしょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください

今朝は少し霞がかっていますが、真っ白雪化粧姿の富士山が見られました♪

朝陽に照らされると美しさが増しますね^^

今日も風が冷たくて冷え冷えです。思わずホットドリンクを通勤途中に買いました。

あったかグッズを駆使して体を冷やさないようにお過ごしください。

まだまだインフルエンザも流行っているし、寒暖差で体調を崩しやすい時期です。

免疫力を上げるために、バランスの良い食事、良質な睡眠、体を冷やさないことを心がけてくださいね。

今月も残り3日ですが、無理せず頑張っていきましょう!

それでは今日は“プロテイン”について書いていきます。

プロテインは元々、アスリートが筋肉増強などの目的で摂取するものでした。しかし近年、美容や健康のためにプロテインを摂取する女性やシニアが増えています。コロナ禍を経て健康志向が高まったことが関係しているようです。

「プロテイン(protein:タンパク質)」とは、タンパク質の摂取を目的とした栄養補助食品のことをいいます。

タンパク質自体は牛乳や卵、肉、魚など多くの食品に含まれているので、普段の食事からも摂取することは可能です。ただ、日々忙しくて食事を抜くことが多かったり、加齢で食欲が低下したりして十分な食事量がとれないでいると、体に必要な量が不足してしまうことがあります。

タンパク質は、全身の組織や免疫、代謝などに関与する重要な栄養素です。不足してしまうと、筋力の低下や肌・髪・爪のトラブル、不安感やイライラなど、心身ともにさまざまな影響が出る可能性があります。

特にシニアの場合は、タンパク質不足が「フレイル(要介護状態になるリスクが高い状態)」につながる恐れがあるといわれています。

コロナ禍をきっかけに健康志向の人が増えたことで、こうしたタンパク質不足にも目が向けられるようになりました。現在プロテインが注目されているのも、三食バランスの良い食事を用意することが難しい人や、食が細くて十分な量を食べられない人でも栄養を補いやすいためです。

プロテインを大別すると、「動物性プロテイン」と「植物性プロテイン」の2種類に分けられます。

【動物性プロテイン】

主に「ホエイプロテイン」と「カゼインプロテイン」の2種類があります。

ただし、牛乳アレルギーの人は摂取できません。また、乳糖不耐症(牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる体質)の人が摂取するとお腹を壊してしまうリスクがありますので、これらに該当する人は後述する「ソイプロテイン」を選びましょう。

・ホエイプロテイン

特長:体内での吸収が早い

主成分である「ホエイ(乳清)」は、牛乳の成分が分離したもの。たまにヨーグルトの表面に水がたまっていることがありますが、これがホエイです。ホエイには水溶性タンパク質のほか、ビタミンやミネラルなども豊富に含まれていて、栄養価が高いとされています。

ホエイから作られるホエイプロテインは水に溶けやすく、体内での吸収がスムーズです。運動後など、速やかにタンパク質を摂取したいシーンに適しています。

・カゼインプロテイン

特長:腹持ちがいい

主成分である「カゼイン」は、乳タンパク質の約80%を占める不溶性タンパク質です。

胃酸で凝固する性質があり、消化・吸収がゆっくり進むので、満腹感が長持ちしやすいというメリットがあります。

そのため、カゼインプロテインはダイエット時におすすめです。間食に取り入れたり、普段の食事と置き換えたりして摂取するとよいでしょう。

【植物性プロテイン】

大豆由来の「ソイプロテイン」が一般的です。アレルギーや体質により、牛乳由来のプロテインが摂取できない人に適しています。

デメリットは、動物性プロテインと比べると風味のクセが強いことです。人によっては飲みにくいと感じるかもしれません。

・ソイプロテイン

特長:大豆イソフラボンが豊富

大豆を原料とするプロテインで、女性ホルモンの「エストロゲン」と似た働きをする成分「大豆イソフラボン」を豊富に含みます。

そのため、エストロゲンの分泌が減少する更年期の女性に特におすすめです。

プロテインは粉末タイプやドリンクタイプなど、さまざまな形状があります。個人のライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

・粉末タイプ

最もメジャーなタイプのプロテインです。水や牛乳に溶かして飲むのが一般的ですが、ヨーグルトやスムージーに混ぜて摂取するという方法もあります。

粉末タイプのプロテインは、自分で摂取量を調節できる一方、シェイカーなどを使って毎回混ぜる手間がかかります。また、製品によってはダマになりやすく、飲みづらいと感じるかもしれません。

・ドリンクタイプ

コンビニのドリンクコーナーでよく見かけるプロテイン。

混ぜる手間がかからずいつでもすぐに飲めるので、特に忙しい人におすすめです。

そのまま飲むのはもちろん、シリアルに牛乳の代わりに注いで摂取することもできます。

・バータイプ

食べきりタイプのプロテイン。持ち運びしやすく、いつでもどこでも手軽に食べられるのが魅力です。

お菓子感覚で食べられるので、普段の間食と置き換えることもできます。

・ゼリータイプ

ゼリー飲料タイプやスティックタイプのものがあります。こちらも持ち運びしやすく、外出先でも飲むことが可能です。

製品にもよりますが、プロテインは味や舌触りにクセがあることも多く、せっかく買っても口に合わないということもあり得ます。

事前にSNSや通販サイトで口コミを確認してから買うとよいでしょう。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください