おはようございます。

冬至が過ぎ、とても寒い朝の月曜日。

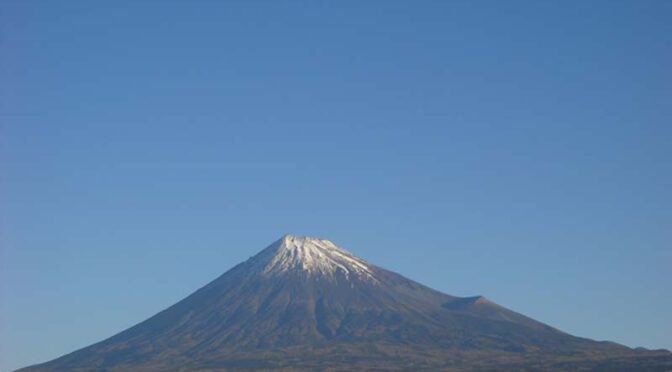

青空に富士山が映えて美しい景色を見ることができました!

寒さと雪の量がミスマッチな気がしますが…。

明日はクリスマスイヴ!当日は店が混雑しそうなので、昨日一足早くクリスマスランチを楽しんできました♪

今年はホワイトクリスマスにならないかな~と密かに期待しています^^

今週で仕事納めとなる方が多いと思いますが、最後まで体調に気をつけつつ頑張っていきましょう!

それでは今日は“ちくわとちくわぶ”について書いていきます。

冬に食べたくなる、おでんや鍋などの煮込み料理。大根や卵も外せませんが、「ちくわ」や「ちくわぶ」も王道の具材。この2つ、名前も見た目も似ていますが、じつは全く違う食べ物というのはご存知ですか?

練りものの一種としてよく知られている「ちくわ」。

主にスケトウダラやホッケ、サメ、イワシ等の魚のすり身に、でんぷんや卵白、調味料を加えて練ったものを、竹製や金属製の棒に巻き付けて形を整えたものを焼き上げてつくられています。加熱後に棒を外すことであの空洞ができあがります。

ちくわの歴史はとても古く、古墳時代から始まったとの説も。

元々、ちくわは「かまぼこ」から派生しており、平安時代において、かまぼこは貴族の料理に使われているほどの贅沢品でした。

少しずつ庶民にも広がり、「竹輪かまぼこ」と呼ばれるものが登場。

竹輪の由来は、竹の切り口に似ていることから名付けられました。

このように、ちくわとかまぼこは同じものでしたが、板かまぼこなど種類が増え、一般的に広がりを見せるようになってから、形状で区別するために従来の竹輪かまぼこは「竹輪」と呼ばれるようになりました。

そこから現在のように、ちくわとかまぼこは別の練り物として普及しています。

次に「ちくわぶ」ですが、知っているけど食べたことがない方がもしかしたら居るかもしれません。

それもそのはず、最近では割とメジャーになっていますが、昔は関東圏で食べられているローカルな食材だったため、関西圏では知らない!ということも。

ちくわぶは、小麦粉・塩・水を混ぜてこねた生地を、ちくわと同様に棒に巻き付けて、茹でたり蒸したりしてつくります。

もちもちとした食感でお鍋や煮物に使用されることが多いです。

そのため、味がしみやすいように断面にギザギザの形がつけられています。

ちくわぶの発祥としては、当時は高価であった魚のすり身を使用したちくわの代用に、安い小麦粉を使用したちくわぶが関東でつくられたことからという説があります。

ちなみにちくわぶを漢字で書くと「竹輪麩」となります。

関西では見かける機会の少ないちくわぶ、関東ではおでんの具として

必ず入っているほど定番の具材だとか。

ちくわも、ちくわぶも、おでんのおいしい季節にはもってこい!

ほかほかのおでんで寒い冬を乗り切りましょう♪

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください